当サイトのクッキーについて IBM のWeb サイトは正常に機能するためにいくつかの Cookie を必要とします(必須)。 このほか、サイト使用状況の分析、ユーザー・エクスペリエンスの向上、広告宣伝のために、お客様の同意を得て、その他の Cookie を使用することがあります。 詳細については、オプションをご確認ください。 IBMのWebサイトにアクセスすることにより、IBMのプライバシー・ステートメントに記載されているように情報を処理することに同意するものとします。 円滑なナビゲーションのため、お客様の Cookie 設定は、 ここに記載されている IBM Web ドメイン間で共有されます。

Mugendai(無限大)

「脳の柔らかさ」が脳卒中患者に希望をもたらす――念じるとマシンが反応して麻痺した指が動き、繰り返しでマシンなしでも動くように

2020年12月17日

カテゴリー Mugendai(無限大)

記事をシェアする:

脳卒中を発症すると、多くの人は身体に麻痺が残り、不自由な生活を強いられる。本人はもちろん、介護する家族などの苦労も大変だ。

そうした患者の麻痺した手指を動かす画期的なトレーニング装置(BMI:ブレイン・マシン・インターフェース)を、慶應義塾大学理工学部生命情報学科の牛場潤一准教授が開発した。

頭にヘッドセット、腕に専用ロボットを付け、頭の中で指を動かそうと念じる。すると、脳のなかに残っている神経回路が電気信号を出す。その脳波をAIが分析し、腕に付けたロボットが指を動かす。「動いた」という情報は脳にフィードバックされ、何度も訓練を繰り返すうちに、装置を外しても指は自分の意志で動くようになる。

にわかには信じられないような話だが、牛場准教授は「脳の損傷していない部分が信号伝達の迂回路を作ったからだ」と説明する。脳は私たちが考えているより、はるかに柔らかに機能を再構築する力を持っている。

「BMIやそのほかの補完技術を組み合わせ、脳が持つ『治る力』を高めることで、患者がかなりの動作を自分でこなせるようになる未来がくる」と牛場准教授は強調する。

創業した大学発ベンチャー「Connect株式会社」を通じて、今後数年のうちにBMIを医療機器として発売する計画だ。今後は適用する部位や疾患を拡大したいという牛場准教授に、回復のメカニズムや今後の展望を伺った。

目次

牛場 潤一

(うしば・じゅんいち)

(うしば・じゅんいち)

慶應義塾大学理工学部生命情報学科 准教授

2001年 慶應義塾大学理工学部物理情報工学科 卒業。2004年に博士(工学)取得。同年 慶應義塾大学理工学部生命情報学科に助手として着任。2007年より同専任講師となる。2012年より現職。2014~2018年 慶應義塾大学基礎科学・基盤工学インスティテュート(KiPAS)主任研究員。2019年より研究成果活用企業Connect株式会社 代表取締役社長を兼務。共著書に『バイオサイバネティクス 生理学から制御工学へ』(コロナ社)がある。

脳が機能を回復することをBMIによって実証

――牛場先生が開発されたBMIは、脳の「治る力」を引き出して機能回復を誘導するという、新しいコンセプトのリハビリ機器です。このような研究を始められた動機をお聞かせください。

牛場 小学生のころからコンピューター・サークルに入っていて、オタクでした(笑)。AI(人工知能)ブームが起きていた時代で、人間が教えると、どんどん賢くなる。条件さえ整えば機能が書き換わり、より良い機能が生まれる。不思議だと思いました。

高名な神経科学の先生からは、脳の片側半分が損傷したのに残る半分が機能を変えて能力を補っている実在の少女の話を聞きました。聡明な少女で、傍から見ると普通の人と何ら変わらない生活をしているというのです。

つまり脳には、機能を柔軟に書き換える働きがあり、それをうまく引き出す方法を見つければ、思っている以上に失った機能を回復したり、新しい機能を生み出したりすることができるはずだと考えました。

大学生の時に、祖父が脳卒中で倒れ身体に麻痺が残り、車いす生活になりました。本人もつらく歯がゆい思いをしたでしょうし、周囲も介護がいつ終わるか分からない大変さを味わいました。

こうした経験から、コンピューターや脳の不思議さを組み合わせたBMIを開発し、麻痺を患っている人たちの福音にしたいと考えたのです。

私は理工学部の出身ですが、時間を見つけては医学部に通い意見交換をしたり実験をしたりしました。当初は「そんなこと無理だよ」と医師たちに笑われましたが、BMIによって脳が機能を書き換えて麻痺が回復することを実証できました。

脳卒中は大きな社会問題の1つ

――脳卒中のような脳血管疾患は、国の医療・介護など社会保障の財政負担です。今BMIが求められる社会的な背景についても解説していただけますか。

牛場 脳卒中は世界4大疾病の1つで、25歳以上の4人に1人が一生のうちに1度は発症し、世界的にも大きな問題になっています。WHOの報告では、世界の患者数は2570万人*1で、年間1370万人*2が発症するとされます。日本の患者数は約112万人*3、年間発症者は約29万人*4です。麻痺や言語障害、認知症が残ると、本人だけでは生活が難しく、寿命が来るまで平均10年間もその症状に付き合わなければいけません。介護が必要な人の要因2位が脳卒中*5であることからも分かるとおり、本人、家族、国民皆保険を支える納税者、みんなに重い負担がかかります。

指が動くと情報は脳にフィードバックされ、神経回路の書き換えが進む

――先生の開発されたBMIはどのような仕組みで、どのように使うのでしょうか。トレーニングの仕方や機能が回復するメカニズムを説明していただけますか。

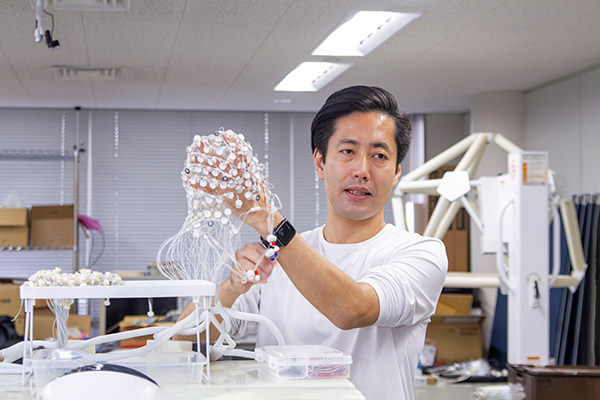

牛場 患者さんはヘッドセットを頭にかぶり、髪の毛をかき分けた皮膚の表面に直径1cmの電極を貼り付けます。麻痺した手にはロボットを装着します。

患者さんが指を動かそうと頭の中で念じると、脳が電気信号(脳波)を発生します。その信号を検出し、脳に残っている神経回路が働いているとAIが判断した時だけ、手に付けたロボットのスイッチが入ります。ロボットは前腕の筋肉に電気刺激を流して筋収縮(指を開く動き)を促すと同時に、親指以外の4本の指を開こうとする動きをモーターが物理的にアシストします。

BMIを装着したイメージ

牛場 BMIと連動したパソコンの画面上には、その時々の脳の活動状態が示されるので、患者さんに「今のイメージで念じれば、脳に残っている神経回路が正しく動きますよ」と、アドバイスします。

こうして脳の反応を確認しながら、適切な念じ方を繰り返し訓練すると、次第に指が動くようになります。その「動いた」という感覚情報は脳にフィードバックされ、脳の中の神経回路が少しずつ書き換えられていきます。訓練後は、個人差はありますが、装置を外したままでも、指を動かすことが可能になります。

しかし、本人がいくら念じても、脳の神経回路が十分活動せずに信号が出なかったり、逆に信号が過剰に出て来たりするケースがあります。このような場合は、ロボットは動きません。脳が正しく活動していないのにロボットが駆動してしまうと、脳が誤学習する恐れがあるからです。

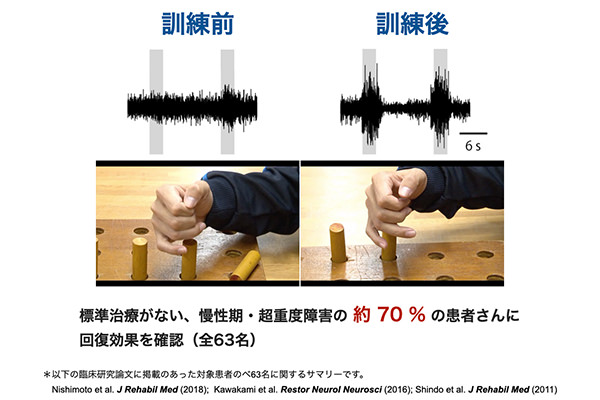

発症して6カ月以上たった患者の7割に効果

――どれくらい訓練すれば、効果が期待できるのでしょうか。

牛場 医学部で実施した臨床研究の場合は、訓練は1日40分、土日を除く2週間を基本パッケージにしていますが、実際の臨床では患者さんの症状・年齢、目指すレベルなど個人差がありますから、それぞれの方にカスタマイズして使っていただくことを想定しています。

医学部で実施した臨床研究のケースでは、発症して6カ月以上たち指の動きが重度に障害された患者さんでした。6カ月もたつと通常は機能回復が起きないとされていますが、BMIを利用した患者さんの約7割に効果が見られました。筋肉の反応が出るようになったり、指の動きが少し出るようになったりすれば、それらの反応を拾って行う別の訓練方法を試すことができます。このように、ほかの治療方法との段階的な組み合わせによって、衣服の裾を持つ、食ベ物を押さえる、ペットボトルを支える、受話器をホールドするといった動作ができるようになっていく方がいらっしゃいました。

下の左側の写真は訓練前の様子です。指は麻痺して縮んだままで、木の棒をうまく離すことができません。しかし、訓練後(右側)は装置を外した状態でも、握り込んだ指を自分の力で開くことができるようになり、所定の位置に木の棒を置くことができています。

脳の運動命令が神経を通って筋肉に到達するように回復したので、握り込んだままだった指を開くことができるのです。写真の上の部分にあるグラフはヨコ軸が時間、タテ軸が筋肉の収縮(指が開く)度合いを表しており、振幅が大きいほど、筋肉に力が入っていることを示しています。

現在は肩を持ち上げるBMIも開発していて、訓練前は胸元までしか手が上がらなかった人が肩の上まで上がるケースも確認することができました。

BMIの成果 写真提供:牛場潤一准教授

脳の機能は驚くほどダイナミックに書き換わる

――BMIでトレーニングする時、脳の中で何が起きているのでしょうか。

牛場 脳の運動指令は、前頭葉の後方にある運動野というところから出て、脊髄から神経に伝わり、筋肉が収縮して身体が動く仕組みです。

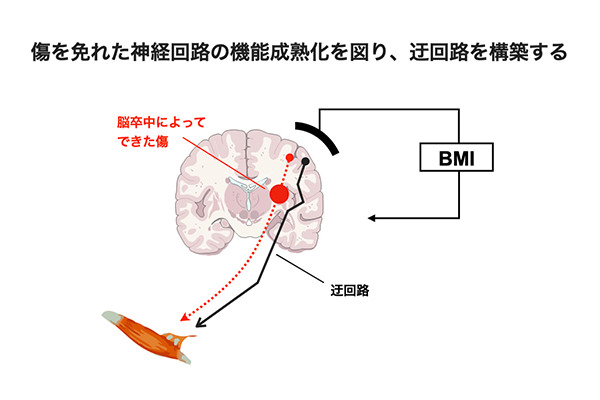

脳の中は神経細胞がネットワークを作って網目状になっています。下の図の赤丸部分が損傷を受けたとしても、周辺の神経細胞が新たに機能を獲得して、迂回路(黒い線)ができます。このように脳の神経系が機能を再構築する力を「可塑性」と言います。BMIはこの「可塑性」を誘導しています。

脳の損傷と迂回路 図表提供:牛場潤一准教授

牛場 先ほど、脳の半分を失った少女が機能を回復した事例をお話ししましたが、最近、損傷部分の近くだけでなく、脳の反対側にも迂回路が作られることが分かって来ました。神経細胞はネットワークでつながっているので、情報を脳の反対側にも伝えることができるのです。

脳が機能を書き換える柔らかさについては、これまでは動物実験やシャーレでの実験が中心でしたが、BMIは、脳の外に機械をつないで脳の柔らかさを引き出すという新しいツールになりました。

脳の機能が機械を使ってこれほどダイナミックに書き換わるとは、誰も考えていませんでした。こうした技術を磨いていったら、もしかすると従来の脳の機能区分を超えて、運動野ではないところから運動指令を出すことも可能になるかもしれません。

脳の基本的な性質を探究すればもっと回復できる

――脳がダメージを受けて機能を失ったのに、手指が自分の意志で動くようになるのは不思議で感動的な生命現象ですね。

牛場 脳がなにかを学び直すキャパシティはとても大きいのです。損傷を受けた脳の能力を後天的に回復させる力を、人間は先天的に持っているのだと思います。

脳の柔らかさをもっと引き出す研究をし、基本的な性質を見つけることができれば、今よりはるかに効率的で大きな治療効果を多くの患者さんに提供できると思います。

従来、「脳卒中で動かなくなった手指の機能回復は難しい」と言われてきました。BMIは、その常識を破り、医療的に通用するレベルまで回復させることが可能であることを示しました。ゼロを1にした意味は大きかったと自負しています。

私たちの最新の研究開発によって、迂回路の信号の取り出しスピードをこれまでの5倍に速めることができました。患者さんへの応用はこれからですが、技術革新と臨床応用はこの5年で随分進みました。これからはこの経験を活かして、更に革新的な科学のありかたを探求したいと考えています。

牛の像が目印の「牛場研実験室」入り口

BMIを必要とするみんなの手に届くプロダクトを生み出したい

――臨床の現場でBMIを用いる機能回復法の普及を進めるために、今後どのようなロードマップを考えていらっしゃるのでしょうか。

牛場 今は私が代表取締役社長を務める大学発スタートアップ「Connect株式会社」を立ち上げ、特許を継承して製品化と普及を進めることになりました。

今後、一般向けBMIを発売し、その後は医療機器として販売したいと考えています。また多様な病態や疾患に対応するBMIの訓練メニューを作りたいと思っていて、今パートナー病院を探しているところです。

医療機器として認められたら、ボディーパーツを手指だけでなく肩などにも拡大するほか、脊髄損傷・頭部外傷・小児麻痺などの患者さんも使えるよう適用症例を拡大する計画です。海外にも展開したいと考えています。

大きさや速さを売り物にする製品はもう飽和状態

――先生は「人に寄り添って伴走してくれる技術がもっとあってもいい」と述べておられます。センサー、ディスプレイ、ロボット、ウエアラブルなど、日本に豊富に存在している技術をどのように生かせばいいのでしょうか。

牛場 日本はモノ作りが得意な国でしたが、他の国にお株を奪われつつあると思っています。その要因の1つは、大きいことはいいことだという時代が終わりを迎えたことではないでしょうか。

例えば、テレビはインチ数が大きくなり、解像度も4K、8Kと上がりましたが、すでに人間の網膜や視覚など認知能力の限界をはるかに超えています。

データ単位もメガ、ギガ、テラと大きくなり、それが新しい価値を作り出して、市場で受け入れられていくゲームだったと思います。それが飽和に達してしまい、これ以上、大きさや速さだけを売り物にする製品はもう要らないという人が増えているように見えます。

そういうものではなくて、人との関わり合いとか自然との共生とか、ささやかだけれども大切にしたい豊かさにタッチできるテクノロジーがもっとあっても良いのではないでしょうか。

患者さんにとっては、指が1cm開くことは、人の手を借りずに服を着たり、食事をしたりできるという、残り10年間の人生を大きく変える1歩なのです。これこそが尊厳のある豊かさであり、価値です。それを実現するために高度なデバイスたちを上手にパッケージにする能力が大切になると思います。

――日本の医療機器産業は、欧米に比べて遅れをとっているという声を聞きますが、どのようにお考えでしょうか。

牛場 日本では一般に、医療機器の承認や認証に海外よりも時間とお金がかかると言われています。いわゆる「デバイスラグ」の問題です。一方、米国には治験を専門にする病院があり、保険制度上の事情もあってシステマチックにものごとが進む側面があります。スピード感がでるのはそういうエコシステムの違いではないでしょうか。

日本は国民皆保険の下で、誰でも公平に安心して高水準の医療を受けることができます。このような良い点を保ちながら、良い医療機器をいち早く患者さんに届ける仕組みがこれからもっとできてくるといいですね。

学問は複雑化・高度化・専門化しているが、共感の力で克服を

――先生は「近年、学問が複雑化・高度化・専門化し、科学技術が難しくなっている」と指摘されています。研究者が専門分野にとらわれず、広い視野を持つにはどうすればよいのでしょうか。

牛場 確かに全体を見渡すのが難しい時代になっています。学術や社会の動きも早くなって、じっくり腰を据えて物事に取り組む、他の分野のことを学んでみる、ということがしにくくなっているように思います。

人間がやれることには限界があるので、共感する力を持つことだと思います。仲間が自分と違う能力を持って取り組んでいることを理解し、共感し、信頼し、コミュニティを作っていく。

自分がワクワクすることや、科学者になろうと決心した好奇心を忘れないようにすれば、さまざまな分野に視野を広げることにつながると思います。

TEXT:木代泰之、PHOTO:倉橋 正

※日本IBM社外からの寄稿や発言内容は、必ずしも同社の見解を表明しているわけではありません。

*2:World Stroke Organization発行 Global Stroke Fact Sheet. (p. 3)

*3:平成30年度版厚生労働白書 図表1-2-4 脳血管疾患患者数の状況より

*4:滋賀医科大学プレスリリースより

(原典は、Takashima N et al. Incidence, Management and Short-Term Outcome of Stroke in a General Population of 1.4 Million Japanese -Shiga Stroke Registry-, Circulation Journal Vol. 81, Issue 11, Pages 1636-1646, 2017.)

関連リンク

More Mugendai(無限大) stories

2022年12月16日

女性技術者がしなやかに活躍できる社会を目指して 〜IBMフェロー浅川智恵子さんインタビュー

ジェンダー・インクルージョン施策と日本の現状 2022年(令和4年)4⽉から改正⼥性活躍推進法が全⾯施⾏され、一般事業主⾏動計画の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主 […]

2022年11月29日

賞金付き量子コンテスト「Open Science Prize 2022」の発表

今年のIBM QuantumのOpen Science Prizeの課題は、量子状態の準備です。 IBM Quantumは今年、3年目となるOpen Science Prizeを発表します。このコンテストは、量子コンピュ […]

2022年11月28日

The best of IBM Japan 2022

「The best of IBM Japan 2021」に引き続き、「日本」「日本人」という視点で選んだ2022年の日本IBMの10のトピックを紹介する「The best of IBM Japan 2022」を公開します […]