Mugendai(無限大)

「被災地からの情報発信」と「求められる支援」をリンクさせるIT DARTの取り組み

2018年12月6日

カテゴリー Mugendai(無限大)

記事をシェアする:

日本列島を繰り返し襲ってくる地震、台風、豪雨などの自然災害。被災地の人々が何よりも欲しいと願っているのは正確な情報だという。一刻を争う被災地の状況をいちはやく把握、分析し、正しい情報を伝えるためにインターネットなどのICTを活用した支援を行う試みが、すでに専門家の手によって整えられ始めている。この動きをリードしているのが2015年に設立された一般社団法人「情報支援レスキュー隊(IT Disaster Assistance and Response Team 略称:IT DART)」だ。ここでは、その代表理事である慶應義塾大学の宮川祥子氏と、理事である京都大学防災研究所の畑山満則氏にIT DARTの活動と、被災地に必要な「受援力」について聞いてみた。

目次

(みやがわ・しょうこ)

慶應義塾大学 看護医療学部 准教授。一般社団法人 情報支援レスキュー隊(IT DART)代表理事。1969年生まれ。一橋大学経済学部卒業、同大学院商学研究科修士課程修了。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科博士課程単位取得退学、博士(政策・メディア)。テキサス大学 スクール・オブ・バイオメディカル・インフォマティクス 健康情報学修士。慶應義塾大学看護医療学部専任講師を経て、2006年より現職。1995年の阪神・淡路大震災においてボランティア支援のためのコンピュータネットワーク「インターVネット」に参画。以降、WIDEプロジェクトでのインターネット技術に関する研究活動をベースに看護・医療・福祉などのヒューマンサービス分野におけるIT活用について研究。専門分野はヘルスケア情報学、災害情報学、ITを活用したコミュニティ形成支援。

(はたやま・みちのり)

京都大学防災研究所 巨大災害研究センター災害情報システム研究領域 教授。一般社団法人 情報支援レスキュー隊(IT DART)理事。1968年生まれ。東京工業大学大学院総合理工学研究科 知能システム科学専攻 博士後期課程修了。日立システムテクノロジー勤務を経て、2002年より京大防災研究所へ。阪神・淡路大震災以来、ICTを活用した防災、災害対応を研究。時空間情報を効率的に処理できる地理情報システムを核に総合防災システム、総合減災システムを開発研究。1997年度消防防災科学論文賞、2001年度地理情報システム学会研究奨励賞、FIT2003論文賞、平成16年度山下記念研究賞。2006年度計測自動制御学会賞(論文賞・友田賞)、第2回競基弘賞学術業績賞、2016年Geoアクティビティコンテスト最優秀賞、同賞部門賞地域貢献賞等、学術賞受賞多数。工学博士。

東日本大震災でわかった、個人支援の限界

――IT DARTは宮川さんや畑山さんのように日頃から情報分野の研究に取り組んでいる専門家の集団です。IT DART設立の動機や経緯について教えていただけますか。

宮川 IT DART設立の直接のきっかけは、2011年3月11日の東日本大震災ですね。震災発生後、多くのIT技術者が何か被災地のためにできないかと考え、いろいろな取り組みが行われましたが、全体として規模や有効性の面ではまだまだ力不足でした。

畑山 震災後、2013年の10月に震災対応でICTを使った人たちが集まった「IT×災害会議」というイベントが開催されました。その中で多かったのが「個人の活動では大きな力になりにくい」という声でした。だったらみんなで活動部隊のようなものをつくった方がいいのではという話になりました。

宮川 有志による2年ほどの検討期間を設けて、2015年に設立されたのがIT DARTです。主な目的は災害時の情報支援で、運営委員が20名、それに支援活動に協力をしてくれる「隊員」と呼ばれる方々が140名、という体制で運営しています。

IT DART代表理事の宮川祥子氏

――具体的にはどのような活動をされているのでしょうか。

宮川 災害時の「情報収集」と「情報活用」、それに「情報発信」の3つがIT DARTの活動の柱です。

具体的には、地震でも水害でも、災害が発生したらslackなどのコミュニケーションツールで連絡を取りつつ、動けるメンバーが被災地に行って、現地ではどんな情報支援が必要とされているのかのニーズを探ります。災害情報共有のためのFacebookグループの開設、各地の災害ボランティアセンターのボランティア募集状況の収集と発信、被災地で活動する支援団体向けのICT機器の貸し出しといった「定番」の支援メニュー以外にも、現地のニーズによってはデータ入力のお手伝いやGIS(地理情報システム)を使ったマッピング、支援物資整理のためのシステム開発などに取り組むケースもあります。すでに現地入りしている他の支援団体や行政機関、場合によっては被災した方々からもお話を伺いながら情報収集を行い、ニーズが判明したらそれらを持ち帰って共有し、ICTを用いた情報支援につなげていきます。また、支援団体がどこでどんな活動をしているかを見える化するためのシステムの構築・運用も行っています。

災害時の支援というと、家の片付けや炊き出しといった大勢のボランティアが行う現地での活動がイメージされやすいし、事実、そうした支援はとても重要です。一方で、こと「情報」に関してはICTを用いることで、例えば、地図情報を使って被災地の状況をマッピングしたり、避難所の情報を集計したり、支援物資の手配を支援したりと、被災地から遠く離れた場所からでもできることがたくさんあります。

こうした後方からの活動を効果的に行うには被災した方々を直接サポートしているさまざまな支援団体との連携が不可欠です。IT DARTでは、支援団体同士のネットワークであるJVOAD(全国災害ボランティア支援団体ネットワーク)に加入して平時から情報を交換しあっています。IT DART内部では、月に1回、運営委員が集まってミーティングを開いたり、研修や講演、訓練などの啓蒙活動を各地で行っています。

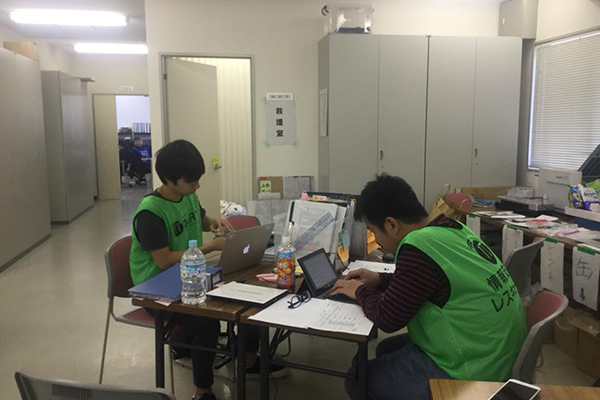

西日本豪雨災害支援。広島坂町にて、各地区のニーズと対応状況をデータベース化し、マッピングする支援を行った

「ボランティア元年」から23年、変わる支援の形

――IT DARTの運営委員は全員が本職をお持ちのプロボノ(専門職を生かしたボランティア)だとお聞きしています。例えば、宮川さんや畑山さんは災害時以外の日常ではどんな研究や活動をされているのですか。

畑山 僕のいる京都大学防災研究所(以下、防災研)では、長年、地震はどうやって起こるのか、洪水はどのように広がるのかといった災害に関する研究を続けてきました。その中に社会心理学や情報系の部署もあって、僕はそこで情報系の研究をしています。

もともと企業の研究所勤めをしている際、1995年の阪神・淡路大震災で共同研究をしていた防災研の人たちと一緒に情報システムを使った支援活動を展開しまして、それが縁となってアカデミックの世界に入りました。

宮川 私は、現在は慶應義塾大学の看護医療学部で、ヘルスケアの意思決定に情報をどのように活用すればよりよいアウトカムにつながるか、という研究をしています。防災に関わり始めたのは畑山さんと同じく阪神・淡路大震災からです。大学のプロジェクトで、震災ボランティアを後方から支える情報支援ネットワークの構築と運用に従事していました。

日本にとってこの阪神・淡路大震災が起きた1995年という年は「ボランティア元年」と言われています。以来私も、民間の支援者が災害時に活動する際、どのように情報を活用すればよいかというテーマで研究を行ってきました。現在もその流れで、災害とヘルスケアとICTがクロスオーバーするような領域の研究をしています。

――お二人とも阪神・淡路大震災からこうした活動や研究に取り組んでこられたのですね。1995年の当時と現在を比較して、何か違いはありますか。

宮川 1995年当時はまだインターネットは学術利用がメインで、コンピュータネットワークに関心がある人はパソコン通信と呼ばれるクローズドなネットを使っていました。当時のパソコン通信は各社ばらばらで相互接続していませんでしたから、震災に関する情報を共有するネット掲示板もそれぞれのパソコン通信サービスに閉じていました。そこで、インターネットを使って各社の災害掲示板を相互接続し、一つの大きな共通の災害掲示板をつくる「インタ―Vネット」というプロジェクトが立ち上がり、私はそこに参画していました。

とても新しいコンセプトで、今のネットでの情報共有を先取りしていたように思いますが、一方で当時インターネットやパソコン通信を活用していた人たちは少数派で、インターVネットも実際の支援活動へのインパクトは大きなものではなかったと思います。今は誰でもインターネットが使えるようになって、多くの人が参加できるような社会の状況になってきたので、ネットを介した情報共有が実際の支援につながることが増えてきたと実感しています。

畑山 システムを作るにしても、最近はインターネット上のTwitterやFacebookに上がる情報や地図情報に、最新の画像解析やテキスト分析、性格分析などの技術をかけ合わせるなどして、後方にいながら被災地の状況が把握できるようになってきました。

人と人とのつながりがあってこそのICT支援

――ここ数年、日本列島にはさまざまな災害が立て続けに起きています。2015年に設立されたIT DARTが、最初に活動されたのはいつのことでしょう。

宮川 2015年の鬼怒川水害(平成27年9月関東・東北豪雨)からです。正直な話、このときはIT DARTはそれほど役に立つ活動はできませんでした。

畑山 初めての活動で、「どうするどうする」と言っているうちに終わってしまった。災害後しばらくして現地に入ったもののできることがなくて、その反省を生かして、2016年の熊本の地震以降は、災害は発生してすぐに現地入りするという初動態勢を整えました。早いうちに現地に行くと、さまざまな情報が得られて、支援につなげていけます。

宮川 ICTを活用した後方からの支援といっても、ICTだけで支援が完結するわけではなく、ICTをどう活用してもらうかというところが一番重要になってきます。そのためには現地で動く支援団体の方々や行政との連携が大切です。鬼怒川水害のときはこうした連携がまだできていなくて、これは平時からネットワークづくりをしておかなければと痛感しました。

畑山 他の支援団体のみなさんもリソースが限られていて、いろいろなジレンマを抱えていらっしゃいます。だったら連携しましょうと、2016年の熊本地震あたりから協調体制が取れるようになってきました。

宮川 現地の避難所や役所に行ったときに、いきなり「IT DARTです」と名乗っても「誰ですか?」ということになってしまいがちですが、我々の活動について知っている団体から「この人たちはICT支援をやっています」と紹介していただけると、そのあとの活動もスムーズになります。支援団体間の口コミで、直接知らない団体から支援依頼をいただくこともあります。人と人とのつながりがあってこそのICT活用なのです。

熊本地震の発生から約2週間、先遣隊が現地に入った

AI、ドローン、地図情報――デジタル技術で被災地の「今」を知る

――災害の発生時、怪我や家屋の損壊などの他、被災地の人々はどういう困りごとに直面するのでしょうか。

畑山 熊本地震くらい大きな規模になると、住民の方は生活基盤を失い、避難所生活を余儀なくされます。ですから最初の段階で家族の安否確認をし、今度は周囲の状況がどうなっているのかが知りたくなる。人間の心理として「情報」が欲しいわけです。ところが、その情報がなかったりする。これが一番の困りごととなるようです。

宮川 情報がないなら発信すればいいかというと、それほど単純な話ではありません。東日本大震災のときは通信施設が津波でやられてしまったうえ、大規模停電が長く続いたおかげで個人の携帯もバッテリー切れを起こして通信が不可能になってしまいました。あのときはTwitterでいろいろな情報が飛び交っていたけれど、発信しているのは被災地の外にいる人たちで、現地からの情報を得たり、現地に情報を届けることはなかなかできませんでした。

畑山 いざ被災して停電になると、スマホのバッテリーが充電できなくなりますから、バッテリーをなるべく消耗したくないという思いから、情報発信も控え気味になるようです。

――被災地では、SNSなどで混乱に乗じたデマが流れたりして北海道地震(北海道胆振東部地震)でも問題になりました。

畑山 デマまでいかなくても情報の中には「期限切れ」のようなものがあったりします。例えば、Twitterで「水がありません」と発信すると、救援物資で水が届く。届いた時点で「解決しました」と発信すれば終わるやり取りが、それをせずにいるといつまでもネット上に情報が残ってしまって、次々に水が届いてしまう。こうなるともったいないですね。

Twitterといえば、実は熊本地震のとき、被災地からツイートされるテキストを分析すれば何か有効な支援ができるのではないかと、IBMの社会貢献事業として提供された「Watson Explorer」を使ったプロジェクトを立ち上げると、そこから支援における問題点が見えてきました。

――支援における問題点とは、具体的にどういったものなのでしょうか。

畑山 支援物資を届ける際、行政は指定避難所に届けますよね。ところが、Twitterを分析してみると、指定避難所以外のスーパーやパチンコ店などに人が大勢集まっていることがわかりました。あの地震のときは車で避難する人が多くて、みんな大型駐車場のある店舗に逃げていた。試しにその地域にある店の名前を入力してみたら、予想通り、その場所周辺から支援物資を求めるツイートが発信されていました。このようにテキスト分析に地図情報などを組み合わせることで発見があるのです。

宮川 他には、地図情報とドローンを使った画像解析を組み合わせて分析するのも、支援や生活再建に有効かと思います。

畑山 地震で揺れると最初に被害を受けるのは瓦屋根の家ですから、ドローンで空撮して屋根被害があるかどうかを調べれば被災範囲がすぐにわかります。行政が罹災証明を発行する際の現地視察を行う際も効果的です。今はまだ研究中ですが、ドローンに搭載したAI

(画像認識)で屋根画像を学習させておけば、より効率的な判断が可能になるでしょう。

IT DART理事の畑山満則氏

被災時に求められる「発信力」=「受援力」

――IT DARTは熊本地震以来、西日本豪雨(平成30年7月豪雨)、北海道地震(北海道胆振東部地震)などの災害に対応されてきました。災害発生時は、予想外のこともあったのではないでしょうか。

畑山 IT DARTにテクノロジーがあっても、現地にそのシステムを運用する人材がいないという問題にぶつかりました。後方で支援したくてもデータに個人情報が含まれているとクラウドにはアップできない。結局、現場で運用できるように使い勝手のいいシステムを作り上げるしかないのです。

宮川 災害の復興支援というのは、最終的には支援者の手を離れて現地にお渡ししていくもの。ICTの支援もそれが大前提です。ICTに詳しい人しか使えないものを現地に導入しても活用しきれないかもしれない。むしろ、現地のシステムは使いやすく、簡素化したものであっても、バックエンドでは最新のテクノロジーを使って、今まで現地では整理できなかった情報を整理し、従来対処できなかった問題を解決するお手伝いをする。IT DARTにはそういう役割を期待されていると感じています。

――日本は言わずとしれた災害大国です。自分が被災者になったときの心構えがあるとしたら、どんなものでしょうか。

畑山 被災したら情報を発信してほしいですね。Facebookで「私は大丈夫です」と一報入れるだけでも違います。

9月に発生した北海道地震(平成30年北海道胆振東部地震)でも、安否確認の電話が鳴り続け、その対応だけで一日が過ぎてしまうといった行政担当者の方がいました。デジタルに弱い高齢者は、スマホが得意な中学生や高校生に安否確認をお願いするなどして避難所内での声の掛け合いができると、世代間の連携とともに助け合いの輪が広がって行くはずです。

また、もし拡散したい情報があったら、専門的に言うと複雑系ネットワークと言われる解析の中での「弱い紐帯」――つまり、年に一回くらいの頻度で飲む仲間がたくさんいるような、異なるネットワークへの発信力を持った人に情報発信をお願いすると、セクターを越えて一気に情報が広まったりします。

宮川 「困っている」という状況を発信することで、その弱さが「力」になって情報が引き寄せられてきます。今年の9月に起きた北海道胆振東部地震のとき、私の友人が子ども連れで札幌を旅行中でした。おむつが足りなくて困っているという情報を発信してくれたので、私もすぐにFacebookで、札幌市内で開いているドラッグストアはないか呼びかけたところ、たくさんの情報をいただけました。「困っている」という情報発信が、必要な情報を引き寄せるのです。こういうことを私たちは「受援力(支援を受ける力)」と呼んでいます。個人も自治体もICTを活用すれば、こうした受援力を大きくしていけるはずです。

最新テクノロジーで日本全体の「受援力」をアップさせる

――ICTを使った避難訓練なども必要ですね。

畑山 避難訓練もみんなで小学校のグラウンドに集まって人数を数えておしまい、ではなく、これからはそこにスマホでの情報発信や避難所の開設訓練なども加えていくべきです。IT DARTではそうした避難訓練のデザインもしているところです。

宮川 いわゆるエバキュエーション(避難)のドリル(訓練)で終わるのではなく、もっと統合的な災害マネジメント訓練みたいなものがあっていいと思います。避難は災害対応の中のフェーズ1であって、そのあとに避難所での暮らし、生活再建といったフェーズ2、3と続いていくという考え方ですね。

―― IT DARTとして、これからはどんな活動を展開されていくのですか。

宮川 前述したように、テクノロジーで被災地の「受援力」を高めるお手伝いをしたいと願っています。各自治体ではそれぞれ地域防災計画を策定していますが、実際に災害が起こってみないとわからないことも多いし、起きたら起きたで、その場その場の対応で手一杯になってしまうので、記録やデータの蓄積、振り返りまではなかなかできない。しかし、現状のままにしておいてはいけません。

畑山 災害を経験した自治体は、経験したことについては防災計画にものすごく詳しく書いています。IT DARTでは、そうした全国の防災情報を集めてデータ化し、次の災害に生かしたいと考えています。

宮川 災害時に活用できるデータは実はたくさんあって、たとえば避難所を開設してしばらく経つと感染症発生のリスクが出てきます。実際に避難所で何が起こったか、何人の患者が発生したかというデータは各地に統合されないままため込まれています。こうしたデータを集めてテキストマイニング(テキストデータ分析)の技術などで情報を抽出していけば、その情報を元に自治体はそれに備えた次の一手が打てます。さらにそれが「受援力」の高まりにつながっていく。こういったことにICTを役立てることができると考えています。

被災後の長期的な復興も見据えた上で、日本全体で「受援力」を上げていく。こういった視点で最新のテクノロジーを現場に取り入れていきたいですね。

TEXT:中野渡 淳一

※日本IBM社外からの寄稿や発言内容は、必ずしも同社の見解を表明しているわけではありません。

女性技術者がしなやかに活躍できる社会を目指して 〜IBMフェロー浅川智恵子さんインタビュー

ジェンダー・インクルージョン施策と日本の現状 2022年(令和4年)4⽉から改正⼥性活躍推進法が全⾯施⾏され、一般事業主⾏動計画の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主 […]

Qiskit Runtimeで動的回路を最大限に活用する

私たちは、有用な量子コンピューティングのための重要なマイルストーンを達成しました: IBM Quantum System One上で動的回路を実行できるようになったのです。 動的回路は、近い将来、量子優位性を実現するため […]

Qiskit Runtimeの新機能を解説 — お客様は実際にどのように使用しているか

量子コンピューターが価値を提供するとはどういうことでしょうか? 私たちは、価値を3つの要素から成る方程式であると考えます。つまりシステムは、「パフォーマンス」、「機能」を備えていること、「摩擦が無く」ビジネス・ワークフロ […]