IBM Research

量子優位性時代の到来の鍵となる量子ボリュームとは?

2019年6月10日

カテゴリー IBM Research | 量子コンピューター

記事をシェアする:

著者:小林 有里

カンタム・アルゴリズム&ソフトウェア、東京基礎研究所

IBMの量子コンピューター上で実行可能なプログラムを書くためのPythonベースのオープンソース・ソフトウェア開発ツール「QISKit」の開発者向けコミュニティーを担当。

※この記事は米国時間2019年3月4日に掲載したブログ(英語)の抄訳に筆者が解説を追記したものです。

1. 問われる量子ビットの「質」

量子コンピューティングは、「重ね合わせ」「もつれ」「干渉」といった量子力学の原理を用いた新しい計算技術です。化学シミュレーション、素因数分解、特定の最適化問題など、従来のコンピューター(以下、「古典コンピューター」)では解くことが困難とされてきた問題を、より速く効率的に解くことのできる新しいテクノロジーとして注目されています。

今後、量子コンピューターの技術革新が進み、連携したシステムとして動作可能な量子ビットの数が増えれば、古典コンピューターの処理能力を凌駕する「量子優位性」の時代が2020年代には到来すると試算する専門家もいます。

しかし量子優位性の実現に向けて量子コンピューターの性能を高めるには量子ビットの数を増やすだけでは不十分です。量子ビットの数とともに、量子ビットの「質」も極めて重要になってきます。

2. ノイズとの闘い

現在の量子コンピューターはノイズにさらされた誤り訂正をもたない中規模なNISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum)システムと呼ばれています。このノイズに対するエラー耐性のない量子システムは、量子ビットの数が増えれば増えるほど、逆にエラー率も高まってしまうという課題があり、大規模な拡張を行うのは困難です。

超伝導回路でつくられたIBMの量子コンピューターの量子ビットも、幾重にもシールドが施された装置の中で、絶対零度(摂氏-273.15度)に近い極低温で動作していますが(図1)、これは量子ビットを最も低いエネルギー状態(基底状態)にまで下げ、外部からのノイズを極力遮断し、マイクロ波パルスで精緻に状態を制御できるようにするためです。

図1. 超伝導量子回路が動作するのは、シールドで幾重にも覆われた希釈冷凍庫の中

しかしそうした環境下でも、わずかな温度変化、量子ビット間のクロストーク(混信)、電子機器の発するマイクロ波などの影響によって、量子状態はいとも簡単に崩れてしまう繊細な素子です。量子ビットがその理想の状態を維持できる平均時間(コヒーレンスタイム)をいかに長くできるか、そして制御時や読み取り時のエラーをいかに低減できるかが、現在の超伝導回路を用いたゲート式量子コンピューターの最大のチャレンジです。

量子コンピューターにおいて、データを扱うための基本単位。

従来のコンピューターは、情報の基本単位として「0」または「1」の2つの状態を表す「ビット」を用いるのに対して、量子コンピューターの量子ビットは基底状態と呼ばれる”0”の状態と、励起状態と呼ばれる”1”の状態に加えて、それらを任意の重みで、重ね合わせた状態(たとえば0の状態がα%, 1の状態がβ%という確率的な分布)をとることが可能なのが特徴。

3. 量子優位性の鍵となる「量子ボリューム」

IBMではこの量子ビットのコヒーレンスタイムの向上とエラー率の低減に向けて、量子コンピューターを制御する、ハードウェアとソフトウェアの両方の側面から様々な技術革新を続けています。NISQ時代の量子コンピューターの性能を等しく比較して評価できるよう、明確な指標も打ち出しながら、その性能向上に努めています。

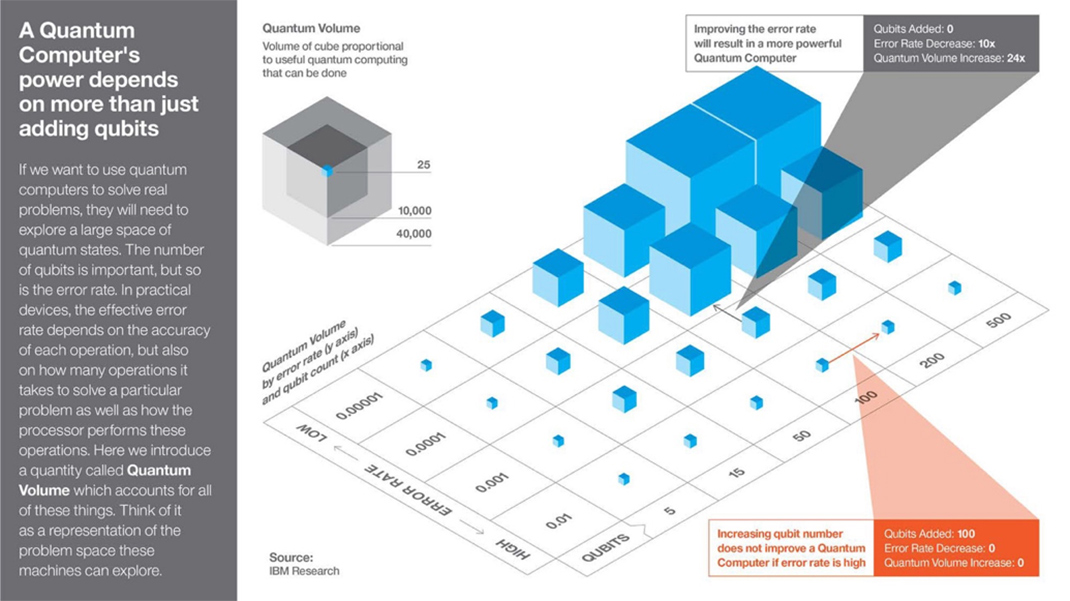

量子ボリューム(「量子体積」とも訳される)と呼ばれるその指標は、量子ビットの制御と読み出しに関わるエラー、デバイス間の接続性やクロストーク(混信)、ソフトウェアのコンパイラー効率なども考慮した指標で、量子システム全体のパフォーマンスを包括的に定量化したものです。そして、ゲート式の量子コンピューター同士であればユニバーサルに測定とベンチマーキングを行って性能を比較することが可能です。

図2.量子ボリュームの概念図。エラー率を改善しないままでは量子ビットの数を増やしても全体的な性能指標である量子ボリュームの改善は見込めない。

2019年1月のCES(Consumer Electronics Show)で発表された世界初の商用量子コンピューターIBM Q System Oneは、量子ビットの数こそ既存のQ-Network向けプレミアムデバイスと同じ20量子ビットですが、上述の量子ボリュームの観点から重要なマイルストーンを刻むことに成功しました。

図3. IBM Q System One

既存のIBM Q の量子システムと、最新のIBM Q System Oneの性能を比較してみると(表1)、IBM Q System OneはTokyoやPoughkeepsieと同じ20量子ビットのシステムですが、それらのシステムと比較するとエラー率が大きく改善されており、2量子ビットのエラー率では平均2%以下、ベストスコア時はエラー率1%以下を実現しています。

| Tenerife *1 (IBM Q Experience) |

Tokyo *1 (IBM Q Network) |

Poughkeepsie *1 (IBM Q Network) |

IBM Q System One(IBM Q Network用に準備中) | |

| 量子ビットの数 | 5 | 20 | 20 | 20 |

| T1(励起状態を保つ平均時間) μ秒 平均 ベスト ワースト |

51.1 57.7 42.3 |

84.3 148.5 42.2 |

73.2 123.3 39.4 |

73.9 132.9 38.2 |

| T2(重ね合わせを保てる平均時間)μ秒 平均 ベスト ワースト |

25.9 40.2 10.6 |

49.6 78.4 24.3 |

66.2 123.6 10.8 |

69.1 100.8 39.2 |

| 2量子ビット(CNOT)エラー率% 平均 ベスト ワースト |

4.02 2.24 5.76 |

2.84 1.47 7.12 |

2.25 1.11 6.61 |

1.69 0.97 1.85 |

| 1量子ビットエラー率0.1% 平均 ベスト ワースト |

1.65 0.69 3.44 |

1.99 0.64 6.09 |

1.07 0.52 2.77 |

0.41 0.19 0.82 |

表1. IBMの代表的な量子システムの性能比較表

(*1.都市名は各デバイスのコードネームであって、ホスティングされているロケーション名ではありません。)

また、コヒーレンスタイムと呼ばれる、量子コンピューターが重ね合わせや干渉のしやすさといった量子性を保ちながら計算できる時間(長ければ長いほうが良い)をみると、指標となるT1(量子ビットが励起状態を保てる平均時間)とTS(重ね合わせの状態を保てる平均時間)がそれぞれ74μsと69μsまで向上しています。

量子コンピューターが量子重ね合わせや干渉のしやすさといった量子性を保ちながら計算できる時間。T1, T2と呼ばれる以下の指標で数値化されるのが一般的。

T1:量子ビットが励起状態である”1”の状態を保てる平均時間

T2:量子ビットが重ね合わせの状態(”0”と”1”の重ね合わせ状態)を保つことの出来る平均時間

IBM Q System Oneはエラー率とコヒーレンスタイムの改善を通じて、IBMの量子コンピューター史上、過去最高の性能を実現しました。

4. 量子版ムーアの法則

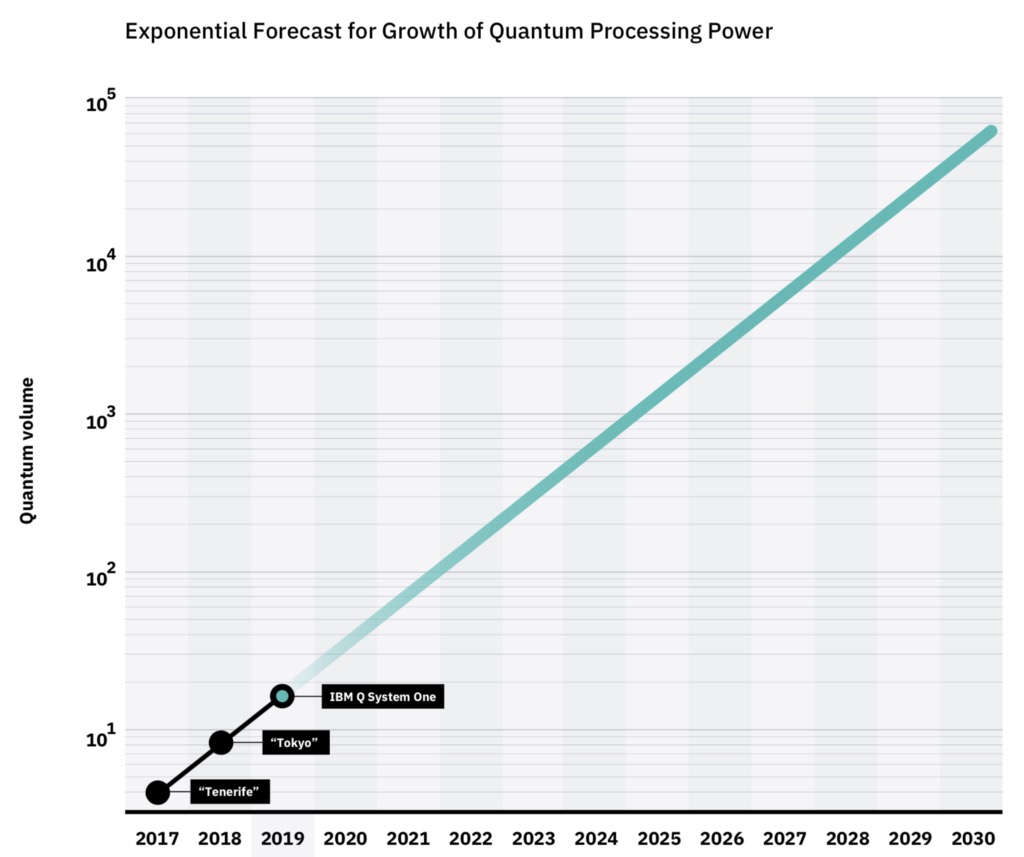

当校冒頭でも触れた「量子優位性」を2020年代に実現するには、単純計算で量子ボリュームを年々2倍にしていくことが求められます。

では、これまで公開されてきたIBMの量子システムは、量子ボリュームの観点からどのような改善をしてきたのかをみてみましょう。

2017年にIBM Q Experienceを通じてクラウド経由で初めて一般に公開された5量子ビットのデバイスTenerifeは量子ボリュームが「4」。2018年に公開された20量子ビットのデバイスTokyoは「8」、そして最新のIBM Q System Oneでは量子ボリューム「16」を実現しました(図4)。2017年以降、IBM の量子コンピューターは年々量子ボリュームを倍にしてきています。そして今後も量子優位性実現に向けて、量子システムのロードマップを確立していくことを目指します。

図4. 量子コンピューターの処理能力向上予測(2017-2030)

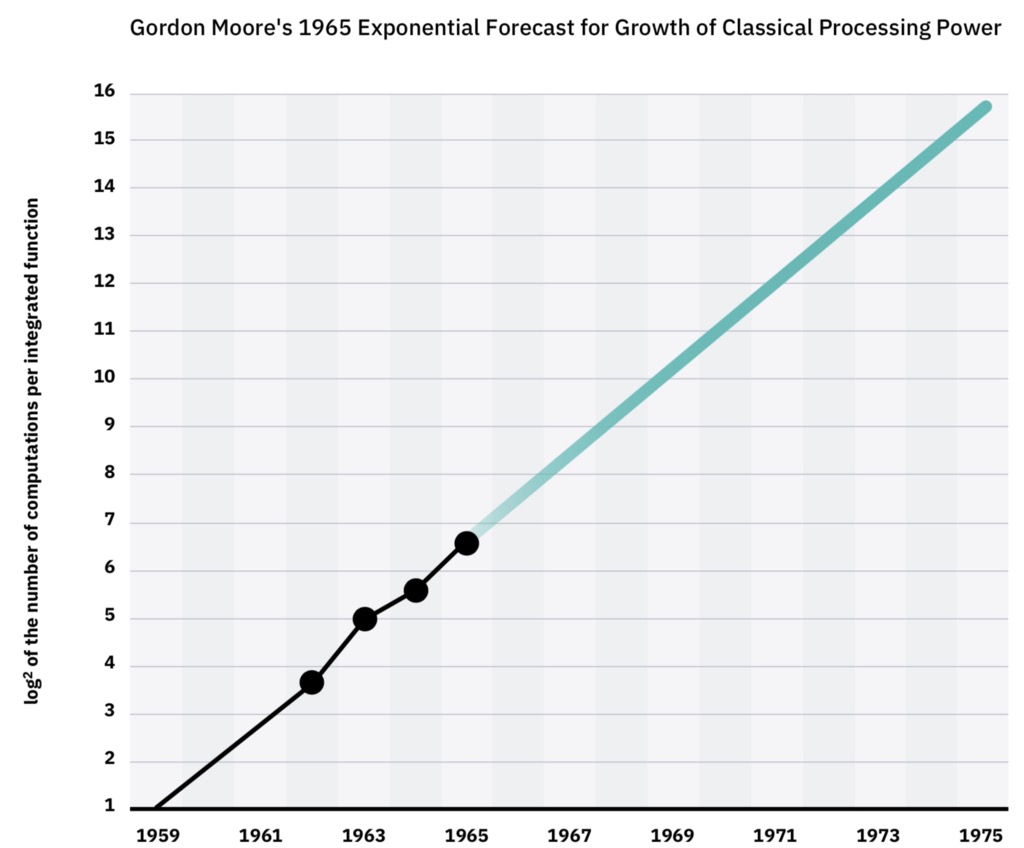

上記グラフを1965年にゴードン=ムーアが発表したグラフ(図5) “Cramming more components onto integrated circuits,” Electronics, Volume 38, Number 8, April 19, 196)と比較すると興味深い類似性をみることができます。

量子ボリュームは「量子版ムーアの法則」とでも呼ぶべき、今後の量子コンピューター性能を評価する新たな指標だともいえます。(一部ではIBMの量子コンピューティングを技術的に牽引してきたジェイ・ガンベッタの名にちなんで「ガンベッタの法則」と呼ぶ人も。)

図5. 1965年のゴードン・ムーアの集積回路の処理能力向上予測(1959-1975)

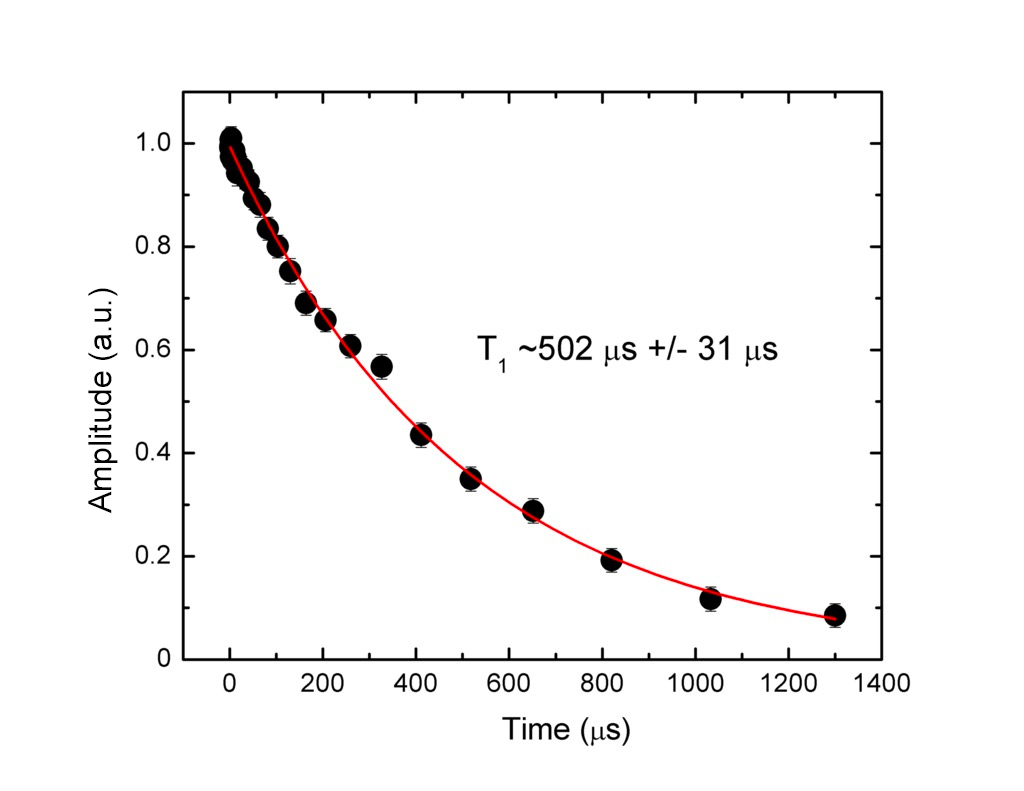

今後、エラー率0.01%以下を達成するには、前述のコヒーレンスタイムを一桁以上(1から5ミリ秒レベルまで)は改善する必要があります。達成には、まだ多くの挑戦が残されていますが、IBMの量子デバイス物理研究のなかで、現在試験開発中の超伝導トランズモン素子ではT1(励起状態を維持できる平均時間)の個別測定値0.5ミリ秒をすでに達成(図6)しており、今後もさらなる改善が期待されます。

図6. 試験開発中の実験用デバイスでのT1(μ秒)測定結果

5. 量子性能を測るもうひとつの観点「忠実度」

量子ボリュームに加えて、量子ビットの質を語る上で有益な指標が「忠実度(フィデリティ)」です。忠実度とは、量子計算をはじめるために準備した量子ビットの状態が理想の量子状態にどれだけ近いかを示すもので、いわば、量子ビットをどれだけ「うまく準備できたか」をあらわすものです。忠実度FはF=1に近づくほど、理想の状態に近いことを示します。

例えば、ある量子計算を行うために複数の量子ビットを完璧なもつれ状態にしておきたい、としましょう。実機の量子コンピューターでは、制御装置からのマイクロパルス波で量子ビットを操作し初期状態をつくりだしますが、実際に完璧なもつれ状態をつくりだすことができたのかは、測定結果を理想の値と比較することで確認することができます。

しかし、量子の世界においては、測定という行為自体が量子状態を崩壊させてしまうことに留意しなければなりません。そのため、準備した量子状態の測定にはちょっとした工夫が必要になってきます。その工夫とは「量子状態トモグラフィー」と呼ばれる測定方法を用いることです。

トモグラフィーは、医療で超音波像やMRIなどの断層像を得る手法としても用いられますが、さまざまな角度の射影から二次元断層像を得る処理は量子状態トモグラフィーも同じです。

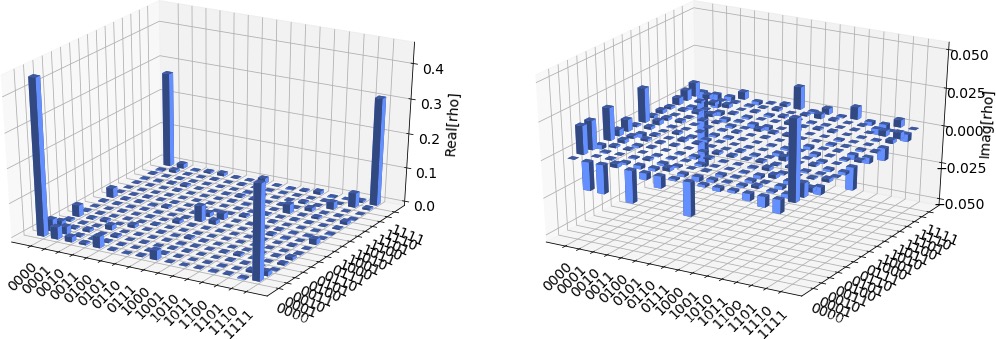

ここではある実験のために典型的な量子もつれのひとつである「GHZ状態」を例に、トモグラフィーをつかった量子状態の測定結果をみてみましょう。

もつれ状態を連続生成したあと、個々の生成された量子状態を様々な確度から測定し、得た射影からターゲットとなる量子系全体の状態を再構築するのが「量子トモグラフィー」です。観測結果を実数部と虚数部からなる棒グラフであらわしてみると、理想的なもつれ状態(純粋状態)に対し、実際に生成されたもつれ状態(混合状態)がどれくらい近いのかを比較することができ、そこからもつれ状態の忠実度を割り出すことができます(図7)。

以下は、4量子ビットのGHZ状態を量子状態トモグラフィーで計測し、実数部と虚数部からなる密度行列で視覚化したグラフです。

図7.【誤り訂正なし】4量子ビットのGHZ状態を密度行列で視覚化したグラフ

左側が密度行列の実数部、右側が虚数部。忠実度=0.66

6. 誤り訂正の重要性

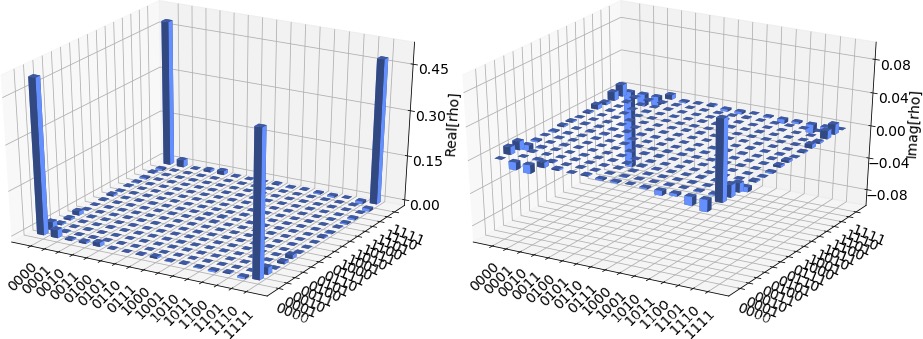

量子状態の再現に有益な手法としてご紹介した量子トモグラフィーですが、それでも測定エラーの影響を完全に免れることはできません。誤り訂正のテクニックを適用しない場合だと、生成された4量子ビットのもつれ状態(GHZ状態)の忠実度は0.66程度ですが(前述のとおり完全再現の場合は忠実度F=1となる)、測定データに誤り訂正を適用すると、忠実度は0.98まで改善されました(図8)。

NISQ時代の量子コンピューターは、この誤り訂正をしながら計算を続ける仕組みが極めて重要であることがわかります。IBMが量子コンピューターの実機とシミュレーターで実験を行うために提供しているオープンソースのソフトウェア開発キットQiskitには目的別に複数のフレームワークが用意されていますが、その一つのIgnisと呼ばれるフレームワークは、量子回路やデバイスが発生するノイズの影響をよりよく理解し、前述の測定時エラーを含むさまざまなエラーを抑制するためにつくられました。

図8.【誤り訂正あり】4量子ビットのGHZ状態を密度行列で視覚化したグラフ

左側が密度行列の実数部、右側が虚数部。忠実度=0.98

7. 量子コンピューティングの未来

ここで少しだけ最新のIBM Sytem Oneの話に戻りますが、IBM Q System Oneの場合だと、誤り訂正なしでも18量子ビットのほぼ純粋なもつれ状態を構築することができており、コヒーレンスタイムとエラー率の改善がもたらす性能向上の高さを改めて感じることができます。そして2019年中にはIBM Q System Oneの性能がニューヨーク州の新しい量子計算センターから公式に提供できるようになる予定です。

これまで述べてきたように、NISQ時代の量子コンピューター開発は、ハードウェア、ソフトウェア、基礎物理研究、評価用ベンチマーキングなど、あらゆる側面において技術の革新を促しています。1965年にゴードン・ムーアが「集積電子工学の未来はエレクトロニクスの未来そのものです」と語ったように、IBMも量子コンピューティングの未来はコンピューティングの未来そのものだと考えています。

Jay GambettaIBM Fellow, IBM Q

SARAH SHELDONIBM Q

Qiskit Runtimeで動的回路を最大限に活用する

私たちは、有用な量子コンピューティングのための重要なマイルストーンを達成しました: IBM Quantum System One上で動的回路を実行できるようになったのです。 動的回路は、近い将来、量子優位性を実現するため […]

Qiskit Runtimeの新機能を解説 — お客様は実際にどのように使用しているか

量子コンピューターが価値を提供するとはどういうことでしょうか? 私たちは、価値を3つの要素から成る方程式であると考えます。つまりシステムは、「パフォーマンス」、「機能」を備えていること、「摩擦が無く」ビジネス・ワークフロ […]

量子を中心としたスーパーコンピューティング:次なるコンピューティングの波を実現する

IBM Quantumのミッションは、有用な量子コンピューティングを世界に拡めること 2016年に初めてクラウドに量子コンピューターを導入して以来、ユーザーがコンピューティングの次の波に備えることができるよう、IBMは業 […]