IBM Sustainability Software

アイデアミキサー・インタビュー | オオニシタクヤ(エネルギーデザイナー)前編

2020年07月23日

記事をシェアする:

オオニシタクヤ(エネルギーデザイナー) 前編

「ああ、僕は美しい図書館とか文化施設を建てたいわけじゃないんだ」

軸となる強いアイデアを持ちながら新分野の開拓を実践している方に、その想いを語っていただく「アイデアミキサー」シリーズ。

第3回目は、慶應SFCをはじめ多方面で活動中のエネルギーデザイナー、オオニシ タクヤさんにご登場いただきました。

(インタビュアー 八木橋パチ)

オオニシタクヤ – 慶應義塾大学環境情報学部准教授。デザインオフィス「ENERGY MEET」取締役他、エネルギーを全方位的に捉えて活動中。大事にしている言葉は「マイルスと同じダイニングテーブルへ!」。

オンラインインタビューの様子

■ エネルギーの視点を取り入れて創造行為を捉え直す。社会課題に向かい合う

— 今日はよろしくお願いします。いきなりですが、オオニシさんのエネルギーデザイナーへの道のりを30秒で説明していただけますか?

え、30秒ですか。いきなり難しいの投げ込んできますね(笑)。じゃあ、計っていてください。

元々の出発点は、ムサビ(武蔵野美術大学)の工芸工業デザイン学科を卒業しました。そこから建築デザインへと興味・関心が移り、さらにそこからエネルギーデザインへと進んでいった感じです。

エネルギーデザインにはいくつかの領域がありますが、僕が考えるエネルギーデザイナーの役割は、デザイナー側から地球のこと、環境のことを考えること。そしてエネルギーの視点を取り入れて創造行為を捉え直し、社会課題に向かい合おうということです。

— ぴったり30秒です。ありがとうございます。エネルギーデザイナーの役割、もう少し噛み砕いてもらっていいですか?

はい、そうですよね。そもそものデザイナーという職能の役割から考えてもらうと分かりやすいかと思います。「デザイナーは、ユーザーやクライアントを満足させるべき」という概念というか前提が、多くの人の意識にあると思うんですけど、僕にはそれに対して疑問を投げかけたいという思いがあります。「それはもちろん大事だけど…」っていう。

ユーザーやクライアントを満足させること、そして彼らを大切にすることと同じくらい、人類の未来や環境を大切にしなきゃいけない。同じくらい地球に満足してもらおうとする意識を持った方がいいと思っているんです。

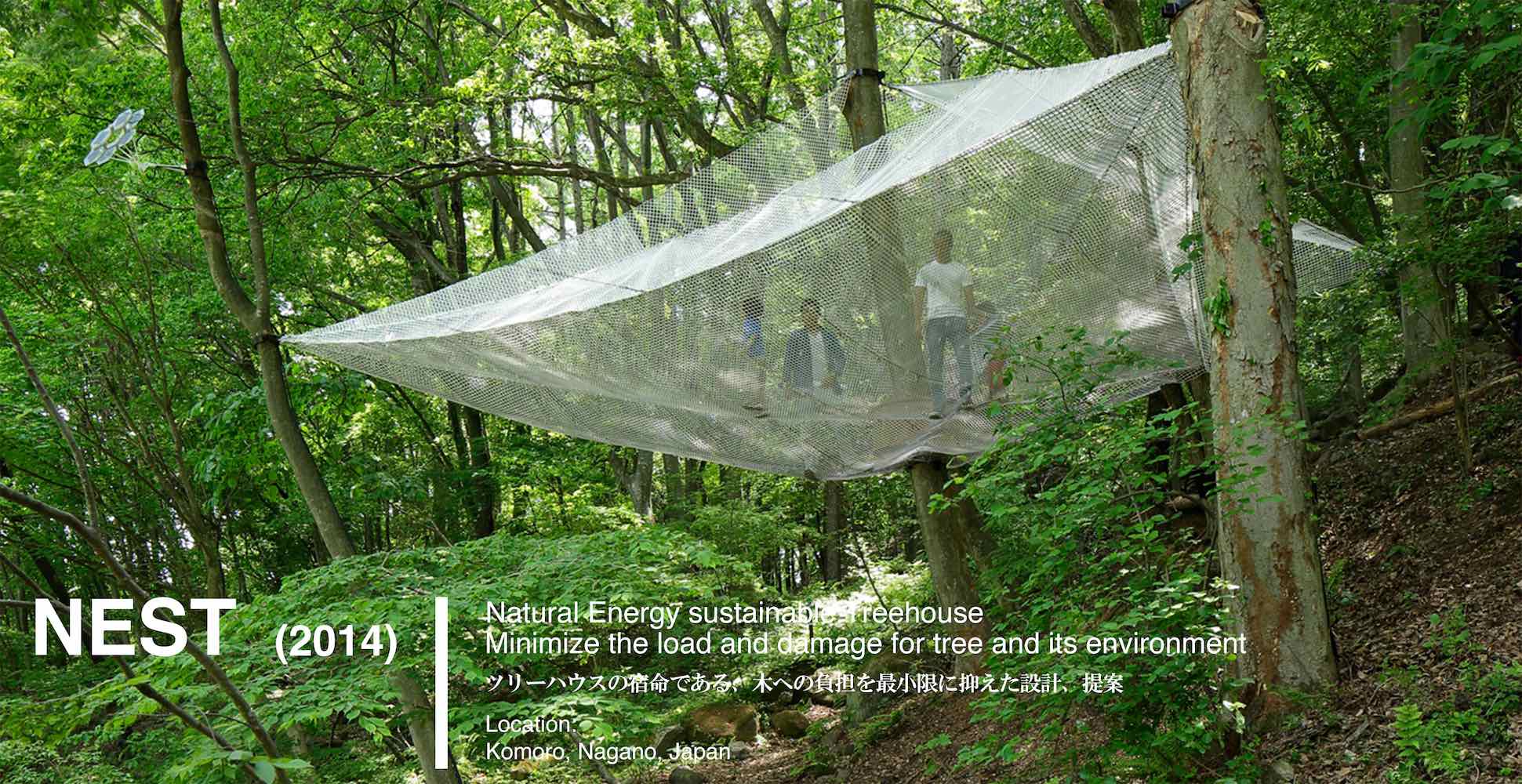

2014年の作品「NEST」 | 木への負担を最小限に抑えたツリーハウス

2014年の作品「NEST」 | 木への負担を最小限に抑えたツリーハウス

■ ムサビからロンドンAAスクールへ

— ちょっと昔を振り返ってもらっていいですか? まずはムサビではデザインを学ばれたということでしたよね。

そうです。「横文字職業カッコいい!」って感じの軽いノリでしたが、カーデザイナーとかそういう工業製品のデザインに憧れて入学し、さまざまな素材やクラフト(工芸)について一通り学び、途中で気が変わって空間のデザインができるインテリアを専攻しました。

でもそこで感じたのは「僕がやりたいのはコレじゃないんじゃないか…?」だったんです。それでいろいろ考えて、アーキテクト(建築家)になろうと学びなおすことにしました。

当時、英語は全然できなかったんですが、ロンドンのAAスクールに留学しようと決めました。

— 全然知識を持ち合わせていないんですが、「AAスクール」ってなんですか?

AAは「アーキテクチュアル・アソシエーション」を略していて、イギリスの建築家協会を母体とした歴史ある学校です。

AAスクールって少し変わったところがあって、学部自体は5年制なんですが、入学試験にポートフォリオ(自身の紹介を目的とした作品集)を見せるインタビューがあって、そこで入学時の学年が決まるんです(当時)。僕の場合は、3年生からスタートすることになりました。

— おもしろいシステムですね。でもとっても実用的な気がします。それじゃあ、オオニシさんはAAスクールで3年間過ごしたんですね。

いや、入学年度も実用的ですが、進級システムも実用的なんです。なので僕は5学年を2度やることになり、AAスクールでの生活は4年間となりました。本当にガムシャラな4年で、ものすごく勉強しましたね。

— そうなんですね。ロンドン生活自体はトータルでは何年だったんですか?

AAスクール入学前に語学学校に通いながら入学準備をしていた1年と、卒業後はフリーランスのアーキテクトとして1年働いていたので、計6年です。

「日本に帰ったら、自分の望む働き方や暮らしができるんだろうか?」と考えたとき、当時の僕には、できるとはどうにも思えなかったんですよね。それで、AAスクール時代の仲間に声をかけてもらったこともあり、半年間の建築プロジェクトに参加するためにタイに引っ越しました。

■ ロンドンからタイへ。建築からエネルギーへ

— ロンドンから日本に帰ることなく、直接タイなんですね。

はい。それでタイでのプロジェクト参加の半年間の間に、2つの大きなことが起きました。

まず1つ目は、現地の人たちとのネットワークができていく中で、タイの2つの大学で講義をすることになったことです。結局はそれが続き、半年間のプロジェクト終了後も大学で講師をしたり、デザイン・ディレクターを務めたりしながらタイで暮らすことにつながりました。

もう1つは、僕の中で起きた大変化なのですが、建築に対する疑問や違和感が明確になっていき、エネルギーを徹底的に勉強することになったことです。「これも違う。どうやら建築でもないぞ」って。

— 再び「僕がやりたいのはコレじゃない」が登場するんですね。

そうなんですそうなんです!はっきりとエネルギーデザイナーとしての自分を確立していったのがこの時期ですね。

タイという国には洪水や津波などの自然災害がつきものです。そしてまた農村の貧困という問題も常に存在しています。こうした社会問題に立ち向かうには、建築だけではなくもっと大きな概念というか、環境と共生する術が必要だとはっきり分かりました。プロダクトも建築も、エネルギーあってのものだって。

— それは突然気づいたものなんですか?

いや、そうではないですね。僕はAAスクールの卒業プロジェクトで、当時大地震に見舞われたトルコの被災地に行き、半壊の家々が並ぶ地区で、どうすればこの地区の人びとができるだけ早く、安全な生活を取り戻せるかということに取り組んだんですね。全壊と違い、半壊の住居ってどうやって補強するか、あるいは建て直した方がいいのか、住民の意識や費用など難しい問題が残るんです。

僕らがやったのは、歪んだりクラックが入ってしまった住居の四方や内部を巨大なバルーンで囲んで支え、その状態でコンクリートを流して補強していくというやり方でした。風船の空気を抜けばそこの空間も居住が可能ですし、費用も従来のやり方よりはるかに安価で済むんです。

— それはすごく画期的なやり方ですね!

当時、結構話題になりました。

そのときに、「ああ、僕は美しい図書館とか文化施設を建てたいわけじゃないんだ」と気づきました。

見た目がカッコいいものや美しいものはもちろん大好きですよ。でも、そういうものを目にしても、「これってどのように機能しているんだろう?」が気になり、いよいよ機能性やその効果、そして社会貢献性により大きな興味を抱くようになりました。

— 「住」を考える際、エネルギーデザイナーとしてオオニシさんは短期と長期のどちらを軸にされるんですか?

これは両方ですね。避難地域などでは、まずは命を守り生活の立て直しの第一とする「短期滞在」が中心になります。一方、未来の人類の暮らしを考える上では、他の惑星における「長期定住」などまで意識を拡げて取り組むことになります。

慶應義塾大学のオオニシタクヤ研究室で取り組んでいるものの一つに「極限環境デザイン」というのがあるのですが、これは極限下でエネルギーや食料などをどのように自給自足しながら暮らすか、そのために必要な住居はどう作っていけばいいかという極限建築に取り組んでいます。

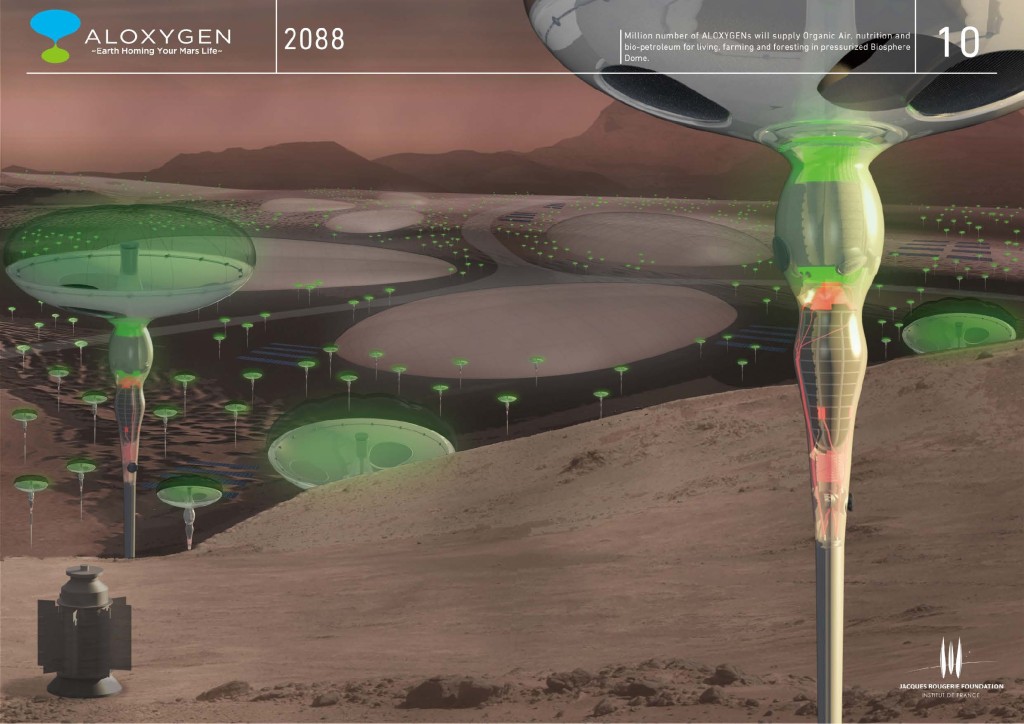

2016年の作品「ALOXYGEN」 | Earth Homing Your Mars Life – 2088年の火星での自給自足を促す有機酸素製造システム

2016年の作品「ALOXYGEN」 | Earth Homing Your Mars Life – 2088年の火星での自給自足を促す有機酸素製造システム

後編では、コロナ後の慶應SFCでの授業の様子や、エネルギー・アトラス、ENERGY MEETなどの取り組み、そして持続可能性を高めるための昆虫食などについて伺います。

乞うご期待!

後編: コオロギ養殖には、さまざまな社会問題解決につながる要素が詰まっている

(取材日 2020年7月10日)

関連記事

問い合わせ情報

お問い合わせやご相談は、Congitive Applications事業 cajp@jp.ibm.com にご連絡ください。

「第2回ベジロジサミット」レポート後編 | ベジロジシステム討論会

IBM Partner Ecosystem, IBM Sustainability Software

ベジロジ倉庫とベジロジトラック、そしてキャベツ食べ比べを中心にご紹介した「第2回ベジロジサミット」レポート前編に続き、ここからは第二部、場所を屋内に移して開催されたベジロジシステム討論会の様子をご紹介します。 目次 前編 ...続きを読む

「第2回ベジロジサミット」レポート前編 | レタスの食べ比べとベジロジ倉庫・トラック

IBM Partner Ecosystem, IBM Sustainability Software

「佐久地域は葉洋菜類の一大産地であり、産地の生産を守ることは日本の食を守ることです。主体的に取り組んでいきます。ただ、青果物の取り組みは特に困難な要素が多く、物流業界でも取り組みが進んでいない分野です。そんな中で、持ち前 ...続きを読む

日本Maximoユーザー会2024@天城ホームステッド 開催レポート

IBM Partner Ecosystem, IBM Sustainability Software

2024年10月15〜16日の2日間に渡り、IBM天城ホームステッドにて1年半ぶりの「日本Maximoユーザー会」が開催されました。 石油・化学企業、産業機械製造企業、エネルギー企業、エンターテインメント企 ...続きを読む