IBM Sustainability Software

次世代の工場 最新技術研究会より「データを活用したIBMの現場DXアプローチ」

2023年03月06日

記事をシェアする:

昨年12月19日、大阪産業創造館にて大阪府工業協会主催講演「次世代の工場 最新技術研究会」が開催されました。

当記事では、日本アイ・ビー・エムのサステナビリティ・ソフトウェア事業部の木村 貴竣(きむら たかとし)による約90分の講演「データを活用したIBMの現場DXアプローチ~技術継承はAIにお任せ~」の一部をご紹介します。

3つのポイント | AI活用、データ、DXは共創

「今日はぜひ、この3つだけは覚えていただければと思っています」と最初に話すと、木村は以下3つをポイントとして挙げた。

- 【AI活用】こそIBMの考える人手不足と技術継承へのアプローチ

- 【データ】こそ技術継承へのAI活用を成功させるポイント

- 【DXは共創】こそ鍵。IBMはお客様、地域・行政との連携を重視

そして「2025年の崖」と「新型コロナウイルス感染症」という大きな社会的課題を通じ、現在の日本の製造業・工場が抱えているDX化の問題を浮かび上がらせた。

「4年ほど前に発行された経済産業省の通称『DXレポート』で、『基幹システムを21年以上稼働している企業の割合は60%。システムの老朽化に起因するトラブルで生じる経済損失は最大12兆円』と、レガシーなままの日本企業の危機が明らかにされました。

さらにその後、COVID-19により日米間の差は一層開いてしまいました。2020年後半のデータですが、企業約500社におけるDX推進への取組状況を日本で調べたところ、全体の9割以上の企業が「DX未着手企業」あるいは「DX途上企業」でした。一方同時期のアメリカでは、6割弱の企業がパンデミックの影響によりDXを加速していたのです。」

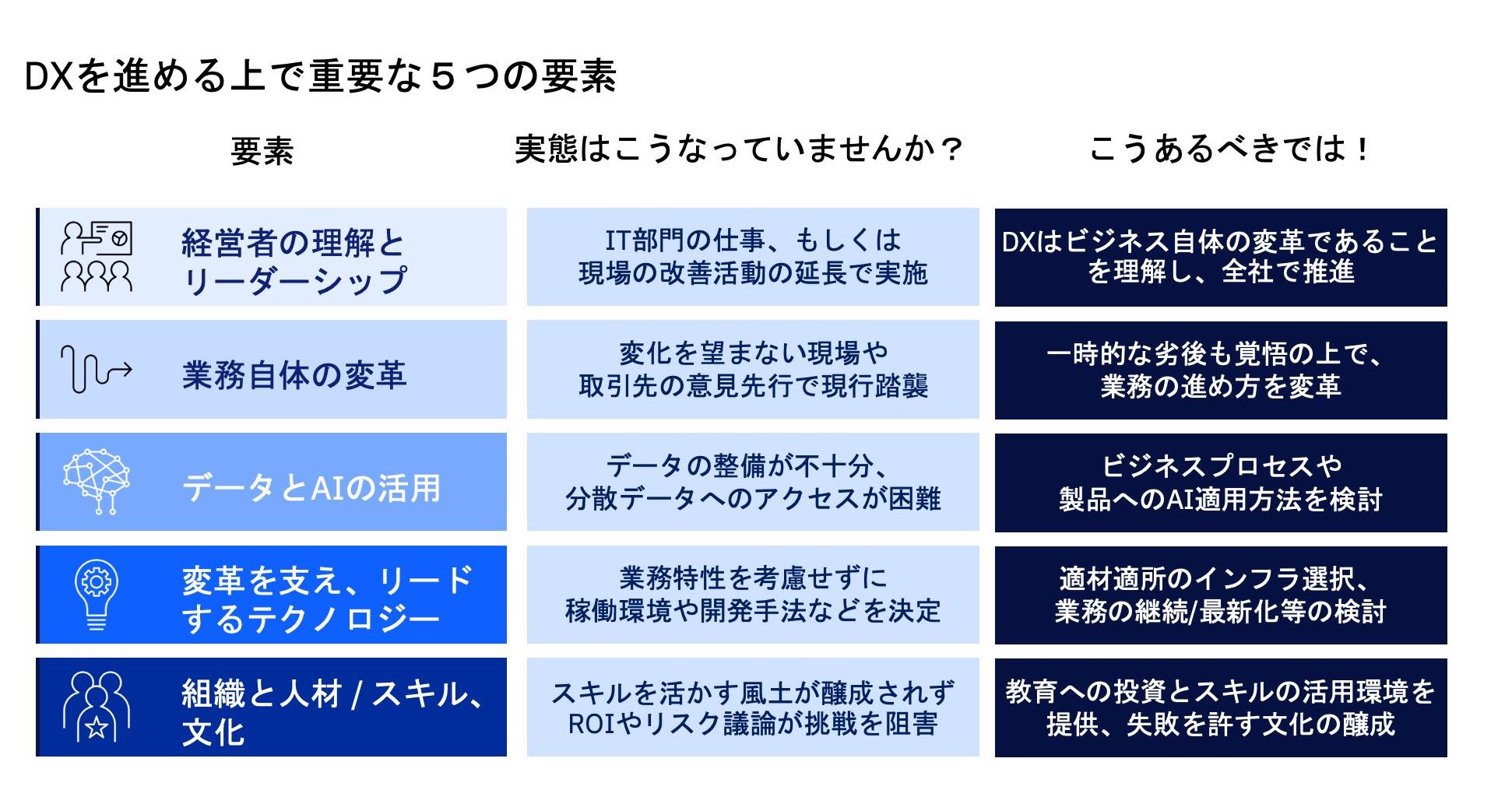

木村はそう話すと、現在の競争力低下を打破するためのDXに必要な5つの要素として以下の図を示した。

そしてここからは、「データとAIの活用」「保全現場のデジタル変革」「DX共創アプローチ」の3テーマに絞って詳細が語られた。

データとAI活用最前線 | 成功の鍵を握るのは「データ整備」

「人手不足、設備の老朽化/複雑化、スキルと作業品質の低下という、日本の製造業が抱えている大きな3つの課題を同時に解く鍵がAIです。AI活用により、省人化と技術継承が可能となり、設備機器のトラブルの影響も最小限にすることができます。

ただし、AIを活用して現場に適用していくには、段階的なステップを踏む必要があります。」

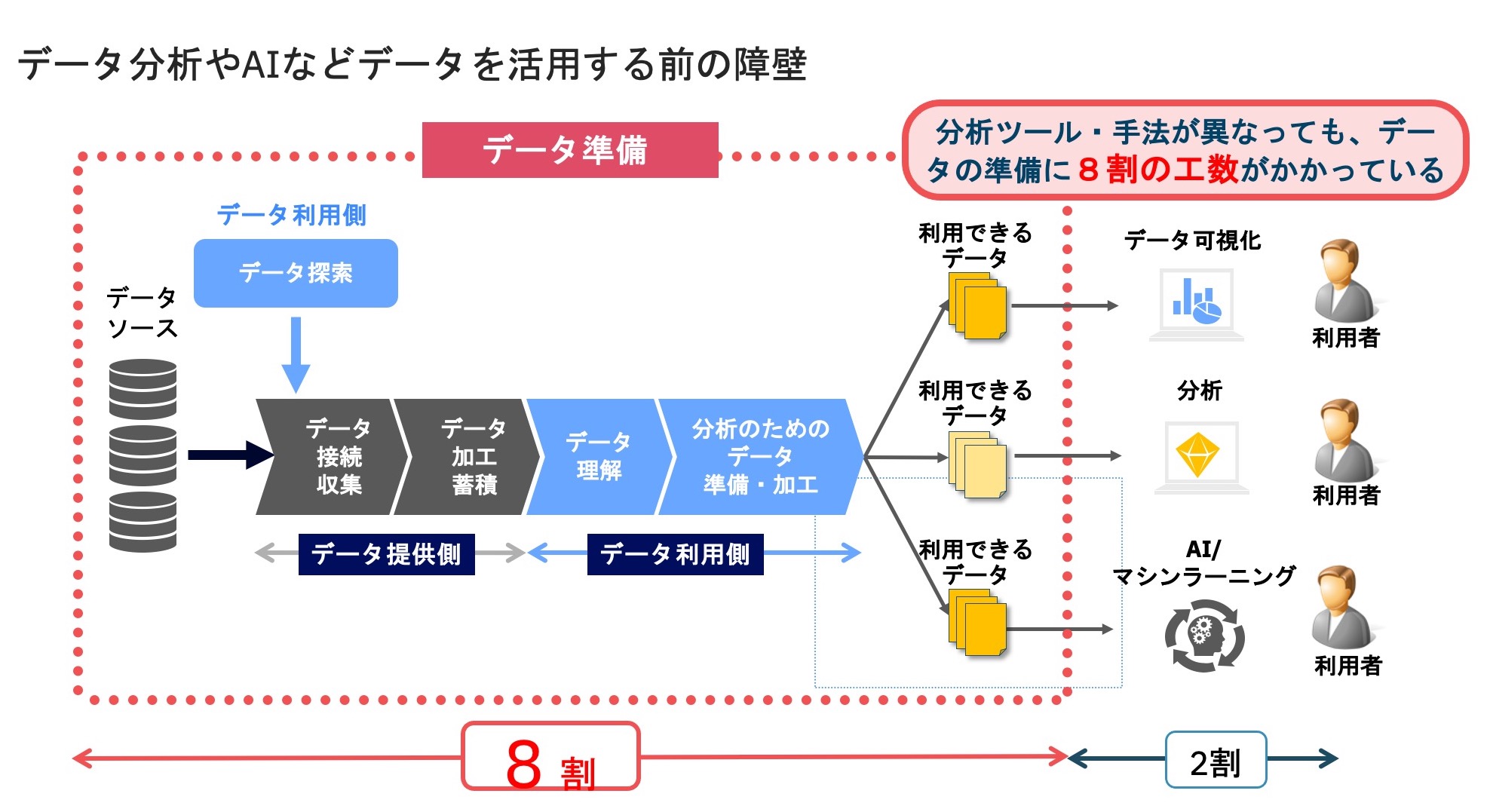

木村はそう話すと、AIの元となるのがデータ収集と蓄積、そして「AIに食わせる」ためのデータ準備と加工に工数の8割がかかっていることを示した。

この後木村は、OT(モノやコトを制御する技術)とIT(データを制御する技術)を融合して考えることができ、現場に役立つITが何なんのかをあたりをつけ見極めていけるDX人材の重要性と、「社内でのDX人材育成」について話し、一例として三井化学様とIBMのDX人材育成プログラムの取り組みを紹介した。

参考 | 三井化学が生産技術系DX人材育成プログラムを始動、日本IBMが支援

このテーマに関して興味や悩みを持つ講演参加者も多かったのであろう。講演後のQ&Aタイムでは「中小企業の場合、実際どこまで社内にDX人材を揃える必要があるのか?」という質問が会場から寄せられた。以下、木村の回答だ。

「すべての企業にDX人材が必要だとは思っていません。DX人材の内製を行うか否かを考える上でのポイントは、自社および自社を取り巻く環境の現状と、未来を思い描いたときの姿のギャップにあります。未来の姿を鑑みたとき、どういう人材がどのくらい必要になるのかを考えることが重要です。そこで必要性が見えたとき、DX人材育成は中長期プランに欠かせないものとなります。

つまり、DX人材育成は目的ではなく手段、打ち手であり未来への投資なのです。」

保全現場のデジタル変革 | データを活用したIBMの現場DX

一口に「保全業務DX」と言っても実際にやるべきことはさまざまだ。だが、あらゆる業務DXの基盤となるのが「設備や業務のデータ集約」だと木村は言う。なぜなら、先に挙げたように、AI活用にはデータが必要であり、そのデータをAIが活用できる形になっていなければ意味がないからだ。

「データを正しく活用していくことで、設備作業見直し・最適なマニュアル設計・資材在庫/調達最適化が可能になります。そして実際の設備作業においても、モバイルとAIが紙ベースの非効率な業務からの脱却を、さらには作業員のスキルと作業スピードの向上を実現するのです。」

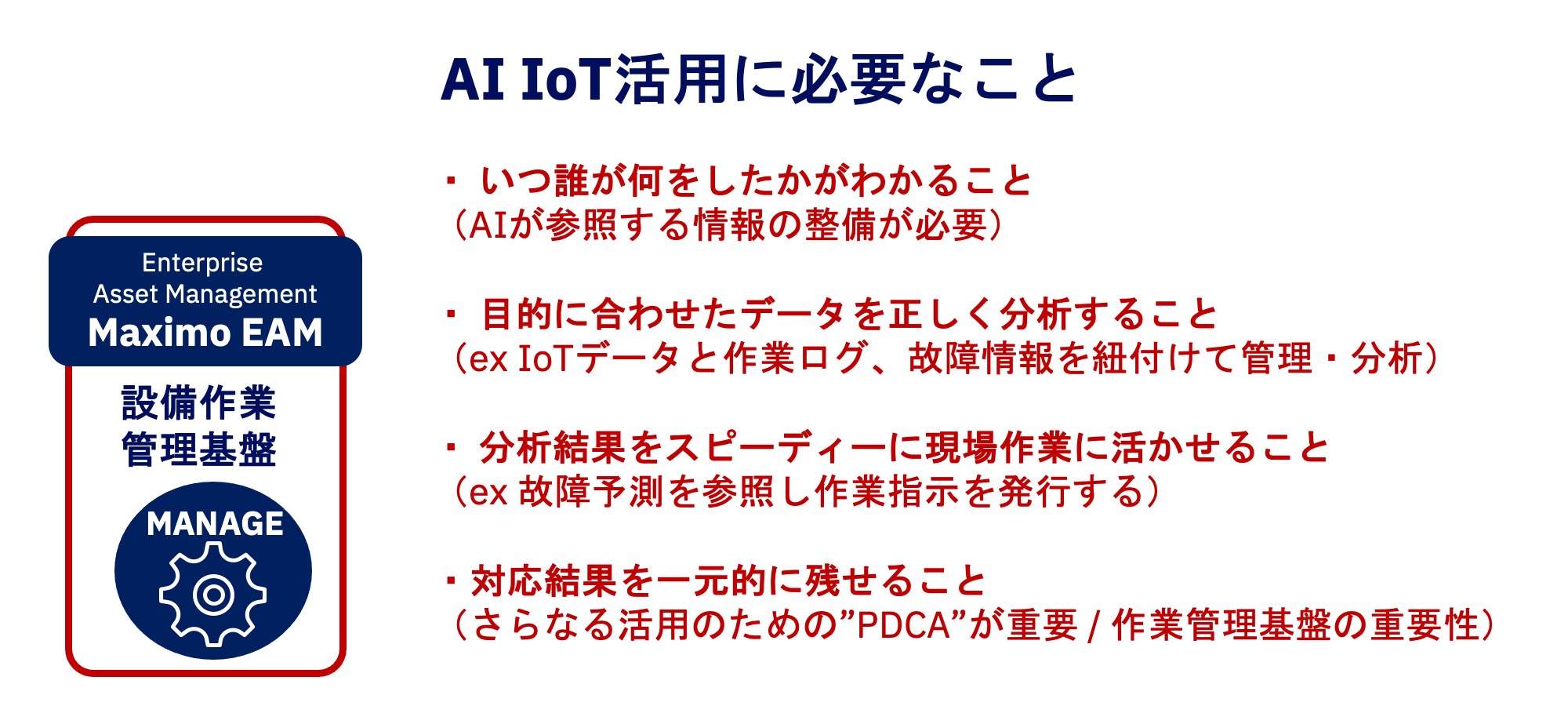

技能継承、設備の透明性向上、労働現場の安全管理——これらすべてに寄与するAIには、「設備作業/管理基盤データ」が必要だ。そしてハンズフリー点検やAR遠隔支援、予知保全や機器のダウンタイム最小化など、現場DXによりもたらされる新しい保全の基地となるのが「IBM Maximo Manage(EAM)」だと木村は説明した。

この後、「AIチャットボットによる、ハンズフリーでの遠心パイプ保全業務」や「保全業務中に未知の異常事態に遭遇した際の、AIによる解決方法のサジェスト」などのデモを行い、モバイル活用がどのように保全業務を進化させるのかを紹介した木村は、すでに実践を深めている先進保全DX企業として日本精工株式会社様の事例を提示した。

参考 | AIが設備保全履歴を伝承可能なノウハウに。「若手もベテランもいきいき働ける保全のスマート化」講演レポート

事例でも示されているように、こうしたDXの取り組みは効率性や技能継承だけにとどまらない効果を企業にもたらしている。たとえば、製造業にはお馴染みのQC活動だが、「改善しようとアイデアや計画を練っても、実際にそれを実装するための道具や環境が職場に用意されていない」という不満が渦巻き、業務改善へのモチベーションには一向につながらない現場も少なくないと聞く。

だが、IBM Maximo Application Suiteを導入することで、DXテクノロジーを活かした改善アイデアの具現化が後押しされ、社員の意欲向上や優秀な人材の維持につながっているケースが多々あることも現場リーダーや経営陣は忘れてはならないだろう。

DX共創アプローチ

「少し毛色の違う話なのですが、ぜひみなさんに聞いていただきたいので少しお時間をください。」そう言って最後に木村が話をしたのが、共創パートナーとしてのIBMのアプローチだ。

いまだに、IBMに業務依頼をすると、いわゆる「ベンダーロックイン」——自社製品や独自技術だけで作り込んだシステムを提供されるのではないか、心配するお客様もいらっしゃるという。

「むしろ逆なのですが、残念ながら誤解されたままの方もこの会場にいらっしゃるかもしれませんね。幅広いテクノロジーや製品を用意し、お客様にとっての最適を選び出すやり方を実践し、『囲い込みではなく共創』を謳っているのがIBMです。」

木村はそう話すと、IBMの共創に向けた取り組みを示すものとして「BtoBtoX」と「地域共創DXプラットフォーム」の2つを紹介した。

- BtoBtoX | 木村が所属するサステナビリティー・ソフトウェア事業部の共創モデル。

「基盤技術やサービスを提供するIBM」「新規事業やビジネスの開発を目指す企業や組織」「最終的なサービス受益者(企業、個人、従業員、公益など)」をつなぎ、新たな市場作りから共創を行う。

- 地域共創DXプラットフォーム | 地域活性化という共通の目的に向かって、地域に住む住人、企業、自治体、教育機関らと一体となり、デジタルの力を活用しながらより豊かな社会を共創していくためのプラットフォーム。地域のDX人材育成や地域特有の課題にも共に取り組む。

「地域・現場で汗を流しながら日々取り組みを続けられている方がたと一緒に、本当に必要なものを掘り下げていくところから始めていく必要があると感じています。現在、札幌、仙台、沖縄、北九州、広島と、各地でその拠点となる「IBM地域DXセンター」を順次拡大中です。

ぜひ、多くの方がたに立場を超えてご参加いただきたいと思っていますので、本日講演をお聞きいただいた皆さまにも興味・関心をお持ちいただき、機会を見つけてぜひご参加いただけたら幸いです。」

会場参加者に共創モデルへの参加検討を依頼すると、木村は講演を終えた。

参考 | IBM地域DXセンター

TEXT 八木橋パチ

製品・サービス情報

問い合わせ情報

この記事を読んだあなたへのおすすめ

「第2回ベジロジサミット」レポート後編 | ベジロジシステム討論会

IBM Partner Ecosystem, IBM Sustainability Software

ベジロジ倉庫とベジロジトラック、そしてキャベツ食べ比べを中心にご紹介した「第2回ベジロジサミット」レポート前編に続き、ここからは第二部、場所を屋内に移して開催されたベジロジシステム討論会の様子をご紹介します。 目次 前編 ...続きを読む

「第2回ベジロジサミット」レポート前編 | レタスの食べ比べとベジロジ倉庫・トラック

IBM Partner Ecosystem, IBM Sustainability Software

「佐久地域は葉洋菜類の一大産地であり、産地の生産を守ることは日本の食を守ることです。主体的に取り組んでいきます。ただ、青果物の取り組みは特に困難な要素が多く、物流業界でも取り組みが進んでいない分野です。そんな中で、持ち前 ...続きを読む

日本Maximoユーザー会2024@天城ホームステッド 開催レポート

IBM Partner Ecosystem, IBM Sustainability Software

2024年10月15〜16日の2日間に渡り、IBM天城ホームステッドにて1年半ぶりの「日本Maximoユーザー会」が開催されました。 石油・化学企業、産業機械製造企業、エネルギー企業、エンターテインメント企 ...続きを読む