当サイトのクッキーについて IBM のWeb サイトは正常に機能するためにいくつかの Cookie を必要とします(必須)。 このほか、サイト使用状況の分析、ユーザー・エクスペリエンスの向上、広告宣伝のために、お客様の同意を得て、その他の Cookie を使用することがあります。 詳細については、オプションをご確認ください。 IBMのWebサイトにアクセスすることにより、IBMのプライバシー・ステートメントに記載されているように情報を処理することに同意するものとします。 円滑なナビゲーションのため、お客様の Cookie 設定は、 ここに記載されている IBM Web ドメイン間で共有されます。

IBM Consulting

電力送配電DXレポート 第1回 海外送配電事業者が進める5つのDXプロジェクト

2021年06月17日

カテゴリー IBM Consulting | デジタル変革(DX)

記事をシェアする:

日本アイ・ビー・エム株式会社

グローバル・ビジネス・サービス事業 公益サービス事業部

根津 千幸

グローバル・ビジネス・サービス事業 公益サービス事業部

根津 千幸

2016年の電力自由化、2020年の法的分離など、電力業界を取り巻くビジネス環境は近年、大きく変化しています。なかでも送配電事業においては、電力需要の減少、脱炭素化(カーボンニュートラル)の流れに伴う再生エネルギーの増加、熟練作業員の高齢化とノウハウの継承問題、新型コロナウイルス感染症の拡大によるニューノーマル社会への対応など、さまざまなビジネス課題が生じています。「電力送配電DXレポート」シリーズでは、こうした変化の波に対応していくためにデジタル変革(DX)を実践し、競争力を維持し続けるためのヒントとなる情報をご提供していきます。今回は基幹システムや電力取引、系統計画、樹木管理などに関する海外送配電事業者様の5つのDX事例をご紹介します。

※ 本記事は公益サービス事業部主催「電力送配電部門様向けDXセミナー」の実施内容を基に構成しています。

送配電事業が直面する課題とDXによる3つの変革ポイント

今日、我が国の電力事業は大きな変革期を迎えています。その要因の1つに「さまざまな先進テクノロジーの台頭」が挙げられるでしょう。電力事業の変革を加速する先進テクノロジーは、スマートグリッドなどの「系統・制御系テクノロジー」、太陽光発電(PV)やマイクログリッドなどの「エネルギー関連テクノロジー」、モバイル・デバイスや電気自動車(EV)などの「消費者向けテクノロジー」、そして「デジタル・テクノロジー」の大きく4つに分類されます。現在、全世界で多くの送配電事業社様が、これらのテクノロジーを組み合わせてビジネス変革に取り組んでいます。

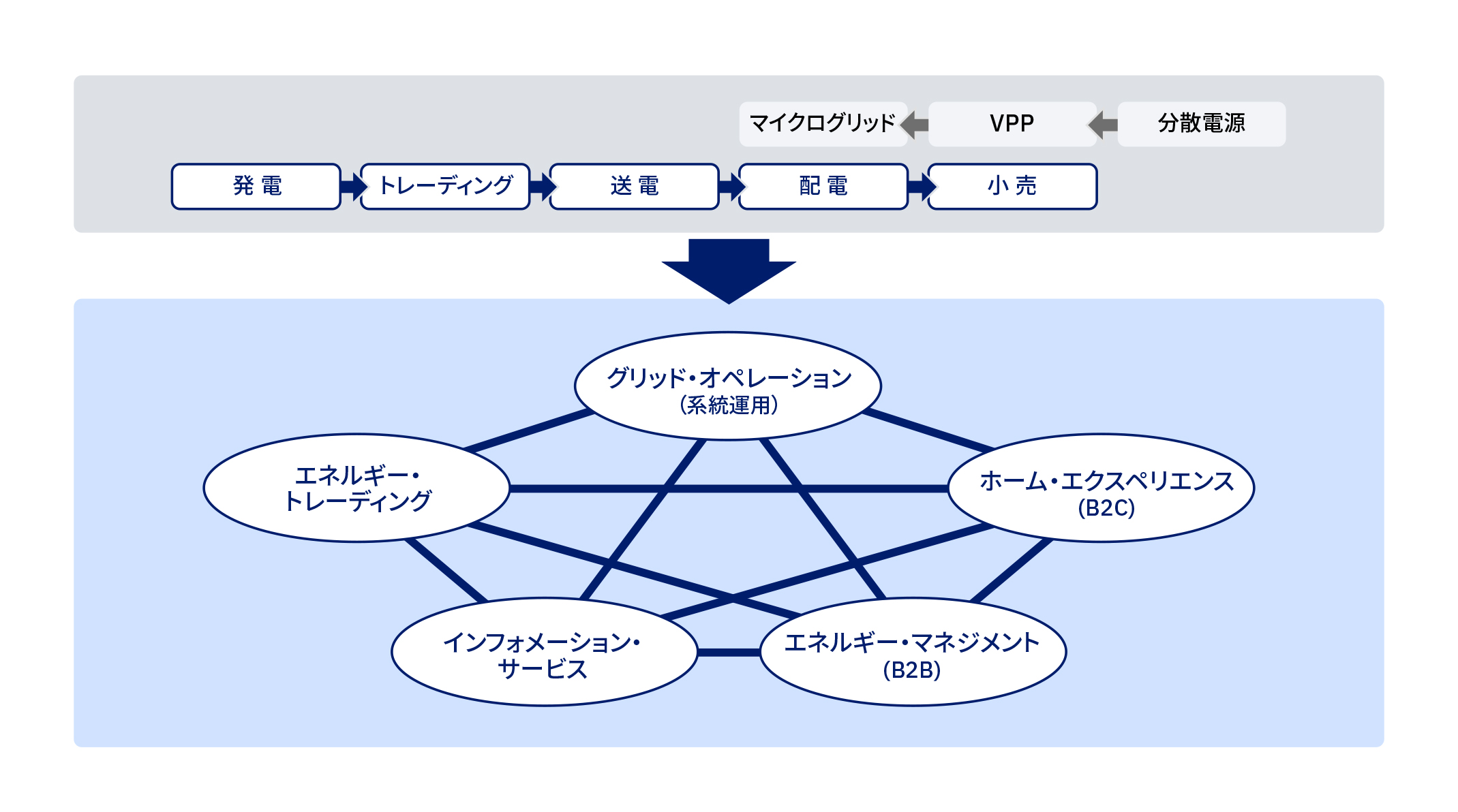

次の図は、電力業界における事業要素とプレーヤーの相関関係を表したものです。 図1 電力業界における事業要素とプレーヤーの相関関係

図1 電力業界における事業要素とプレーヤーの相関関係

従来は図の上部に示すように発電から小売まで一方向のバリューチェーンで構成されていましたが、現在は異業種も含めた複雑なエコシステムに進化しています。こうした状況の中で現在、送配電事業様が直面している喫緊の課題としては次の3つが挙げられます。

- 予測困難な電力潮流の制御:再生可能エネルギーの普及により、電力潮流はさまざまな小規模発電所を内包する複雑な流れへと変化した。需要家からの高い品質要求に応えながら、コストを抑えて電力潮流を制御しなければならない

- 送配電設備の老朽化への対応:高度成長期に設置した膨大な数の設備の老朽化に加えて、多種多様な設備で生じる不具合に対応しなければならない。また、託送料金認可制への移行に伴い、保守コストについての説明責任が生じている

- 多様化するスキルの蓄積と継承:従来の送配電設備に加えて、スマートメーターなどの新たな設備の導入により、必要なスキルが多様化している。また、熟練の作業員が退職時期を迎えており、若年層へのスキル継承が求められている

複雑化するエコシステムの中でこれらの課題に対応していくためには、上図に楕円形で示した5つのドメインと、それにかかわる異業種も含めた多様なデータを組み合わせた価値創出が必要となります。

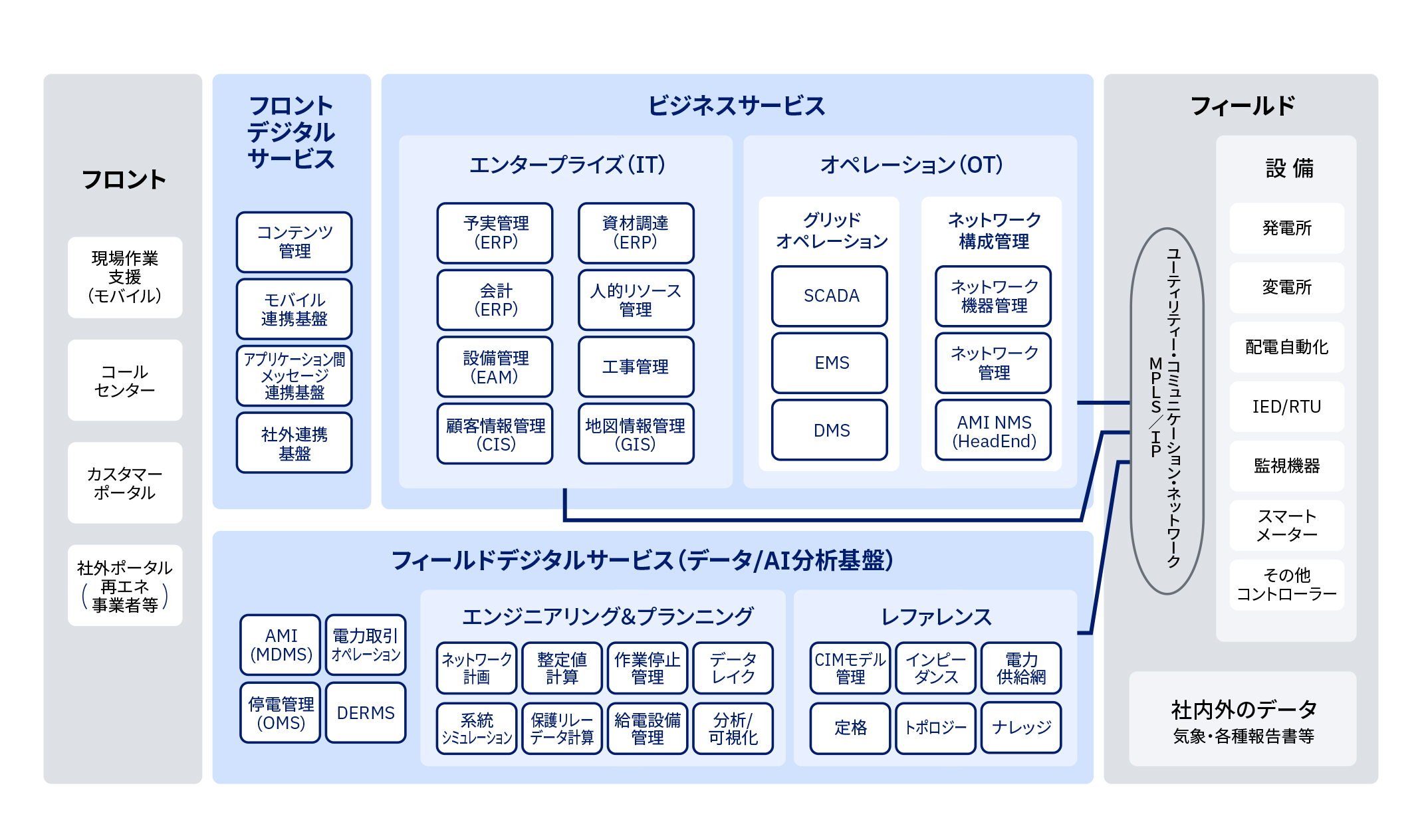

IBMは現在、下図に示すエンタープライズ・システム(IT)とオペレーショナル・システム(OT)を融合させたITアーキテクチャーによる次世代送配電システムをベースに、次の3つの変革によって送配電事業様のDX推進をグローバルでご支援しています。

- 系統運用の高度化:さまざまな分散電源を管理して発電実績を把握することで電力潮流を予測し、より積極的な潮流管理を実現。また、再生可能エネルギーの発電実績を設備設計へタイムリーにフィードバックし、低価格化した通信やデバイスを積極的に活用して系統運用の品質を高める

- 次世代EAM/IoTによる設備管理の高度化:次世代EAM(Enterprise Asset Management)の導入により、従来の送配電設備と新たな機器を統合的に管理し、状態を可視化する。スマートメーターや配電自動化子局などの各種センサーデータをAIで分析し、設備の不具合の発生や工事量の予測精度の向上などを実現する

- AIを活用したナレッジ共有とモバイルによる現場支援:過去の不具合実績や現場作業のさまざまなナレッジをモバイルや動画を活用して記録・蓄積するほか、ベテラン技術員が持つスキルとナレッジを、AIを活用して未習熟な技術員にも展開。災害時の現場状況を画像や動画やモバイルで共有し、迅速な復旧支援を行う

図2 IBMが考える次世代送配電アーキテクチャー

図2 IBMが考える次世代送配電アーキテクチャー

以降では、実際に基幹システムの刷新や送配電管理、系統・設備管理などでこれらの変革を実践した次の5つの海外DX事例をご紹介します。

↓事例1 衛星画像の活用による樹木管理業務の効率化(米国Oncor社)

↓事例2 IT/OT融合のための基幹系システム連携と業務効率化(フィンランドFingrid社)

↓事例3 配電設備情報の統合とリスクベースの設備管理(チェコ CEZ Group社)

↓事例4 長期送配電系統計画のためのシナリオ検討ツールの開発(豪州Western Power社)

↓事例5 ブロックチェーンを活用したデマンドレスポンス取引の効率化・高度化(オランダ TenneT社、ほか)

海外DX事例1 ─ 衛星画像の活用による樹木管理業務の効率化(米国Oncor社)

初めにご紹介するのは、米国テキサス州の送配電会社Oncor社が取り組んだ衛星画像を活用した樹木管理業務の効率化です。

ご承知のとおり、送電線への樹木の接触は停電や事故の大きな原因となるため、接触前に伐採することが必要です。Oncor社の従来の樹木管理では、定期的な巡視を行って樹木の繁茂状況を調査したうえで、伐採などの計画を立てていました。そのため、計画立案までに多くの工数を要し、人手で巡視を行うため多額の人件費がかかり、想定外の繁茂状況に迅速に対処するのが難しいという課題がありました。

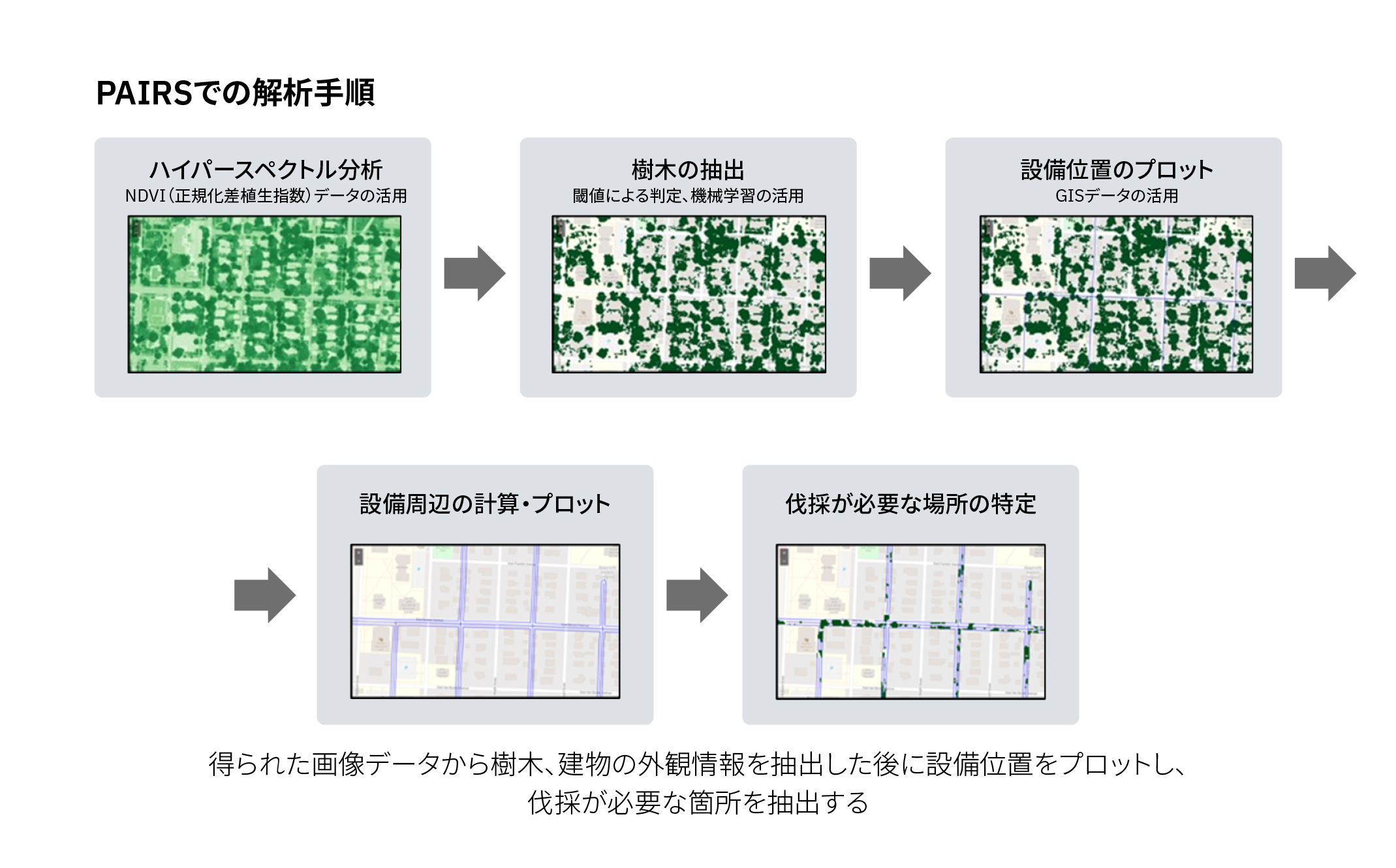

そこで、同社は地理空間情報と時系列情報の統合を実現するIBMの地理空間分析プラットフォーム「PAIRS」を活用し、この課題の解決に取り組みました。人工衛星で撮影した地上画像に対して森林のハイパースペクトル分析を行い、樹木の成長予測と送電線などの位置情報を基に、伐採が必要な個所を特定することが可能となったのです。

図3 IBMソリューション:時空間情報の統合と画像解析による樹木の状態監視

図3 IBMソリューション:時空間情報の統合と画像解析による樹木の状態監視

PAIRSは樹木管理のほかにも、森林火災時の延焼範囲の予測、スマートメーターの時空列的な接続状況の分析など、Oncor社のさまざまな業務での活用が期待されています。

↓地理空間情報と時系列情報を組み合わせた分析を実現する地理空間分析プラットフォーム「PAIRS」

海外DX事例2 ─ IT/OT融合のための基幹系システム連携と業務効率化(フィンランドFingrid社)

次に取り上げるのは、IT/OTの統合に向け、各種のパッケージ製品を連携させるかたちで基幹システムの刷新を実現したフィンランドの送配電会社Fingrid社の事例です。

フィンランド政府は、2035年にカーボンニュートラルを達成し、2030年代末に化石燃料による発電/発熱を停止するという野心的な目標を掲げています。それに伴って風力発電の増加が予想されており、Fingrid社の長期計画でも再生エネルギー発電設備の系統接続が重点事項の1つとなっています。

同社の基幹システムは、導入から20〜30年が経過して老朽化が進んでいました。システムに詳しい社員の定年退職が迫る中、次のような課題に対応していくために、IBMの支援でITとOTを統合した新基幹システム「ELVIS」の導入に取り組みました。

- 現行基幹システムでは今後のビジネス環境の変化に対応していくのが難しい

- 極寒冷地のため、設備劣化や故障検知の遅れによる停電などが人命にかかわる事故につながる恐れがある

- フィンランド政府がIT戦略として推進する“標準化されたアプリケーション環境”に準拠する

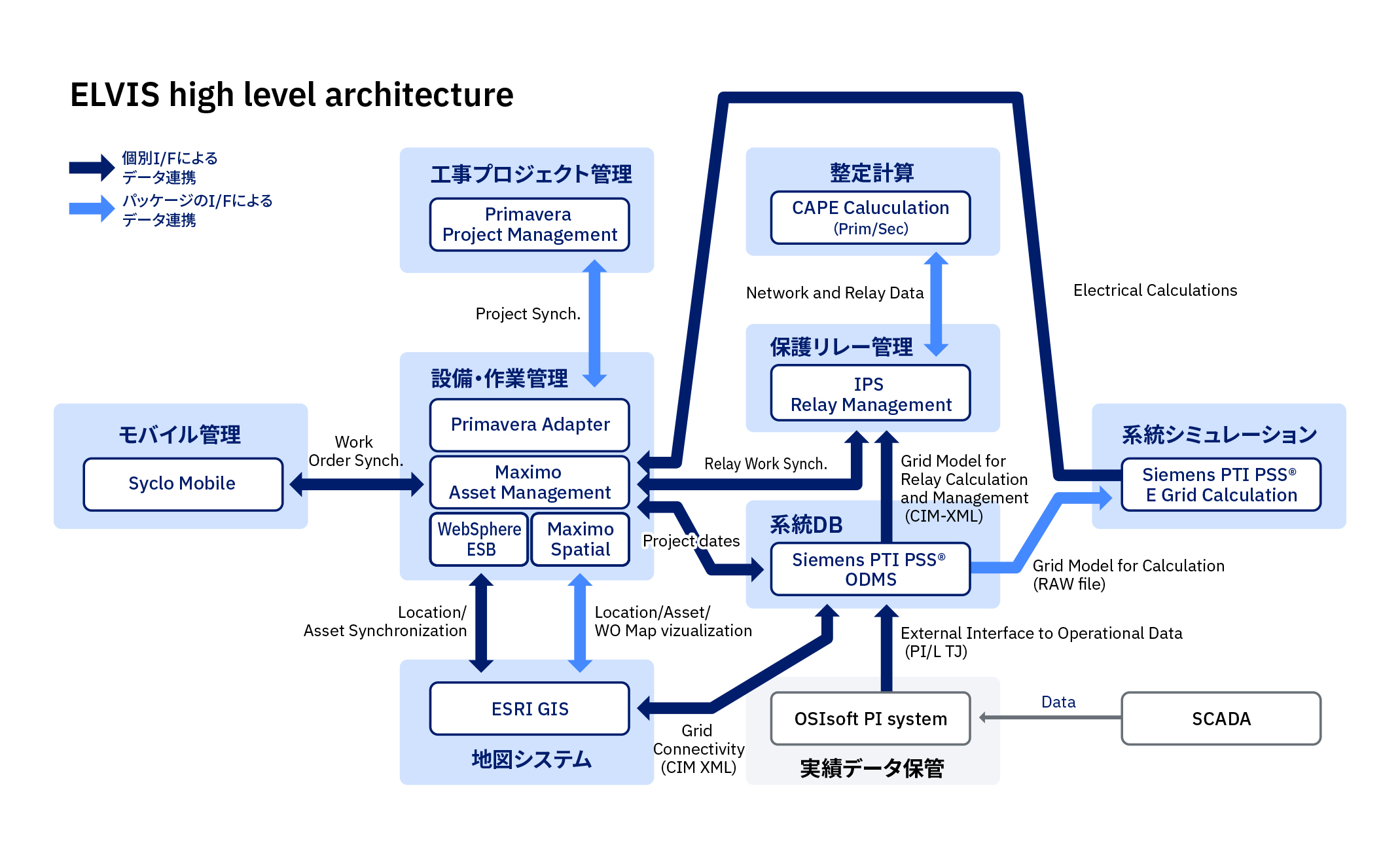

下図に示すのがELVISの全体アーキテクチャーです。 図4 IBMソリューション:系統運用モデルと設備データ管理を融合させたシステム

図4 IBMソリューション:系統運用モデルと設備データ管理を融合させたシステム

Fingrid社は、このアーキテクチャーで基幹システムを刷新し、工事管理、設備保全、系統運用計画、作業停止計画、保護リレー管理、整定計算、異常対応、用地管理といったさまざまな業務の効率化に成功しました。

ELVISの特徴は、上図中央左の資産管理パッケージ「IBM Maximo Asset Management」を中心に、Fingrid社が目指す業務形態に最適なパッケージ製品をベストオブブリードで選定し、それらをCIM(Common Information Model)などの業界標準規格を介して連携させている点です。それにより、従来は手作業で行っていた煩雑な業務の多くをシステムで自動処理することが可能となりました。本事例は地理情報なども含め、送配電事業にかかわるさまざまなシステムとデータの統合に成功したケースとして海外で高い注目を集めています。

↓電力業界をはじめ、世界中のお客様の設備管理を支える「IBM Maximo Asset Management」

海外DX事例3 ─ 配電設備情報の統合とリスクベースの設備管理(チェコ CEZ Group社)

3つ目にご紹介するのは、チェコの国営エネルギー企業CEZ Group社の事例です。同社は東欧最大の公益企業であり、グループ全体で発電、配電、小売をカバー。その一端を担うのが、チェコ南部とプラハ市内を除く全域で送配電事業を展開しているCEZ Distribuce社です。

同社は2025年に向けて送配電事業の効率化とコスト削減に取り組んでおり、送配電網の近代化とデジタル化を優先課題の1つとしています。チェコはレベニューキャップ制度を導入しており、事業者はオペレーション・コストの削減と適切な設備計画の策定、当局への説明責任を負っています。

CEZ Distribuce社のシステムが抱えていた課題は、設備状況を記録したデータが多数のリソースに分散してExcelベースで保存されているためメンテナンスが極めて困難であり、ダッシュボードでわかりやすく可視化することもできず、経過年数や劣化状況、重要度などに応じてリスクをモデリングする機能もないことでした。

これに対して、同社は次のような“あるべき姿”を定め、予測分析とデータマイニングを行うためのシステム基盤構築をIBMがご支援しました。

- 組織レベルの情報ガバナンスの下にデータウェアハウスを構築し、設備管理と信頼性に基づいた保全を実施する

- サイロ化された情報を一元化し、部門間の連携を促進する

- ダッシュボードによるデータの見える化と洞察により、社内と監督当局へのレポーティングの質を高める

具体的には、設備管理基盤「IBM Maximo APM(Asset Performance Management)」シリーズの公益企業向けソリューション「IBM Maximo APM for Energy and Utilities(E&U)」を導入。SAPによる基幹システムやExcelなど、さまざまな場所に散在する非構造化データも含めた多様な情報をデータベースに一元化し、データと予測モデルをリアルタイムに連携して設備の状況を可視化しました。これにより、各設備の重要度や故障確率、経過年数などに基づくリスクベースの設備保全を実現しています。

下図に示すのが、設備のリスクを可視化した画面です。この画面では、現時点における各設備の故障確率と、それぞれの重要度に応じた影響度をビジュアルに示しています。これらに基づき、影響度の高い設備から優先的に対応するという計画を立て、当局に具体的な根拠を示しながら説明することが可能となりました。 図5 IBMソリューション:統合された設備情報と連携した設備健全性管理ツール

図5 IBMソリューション:統合された設備情報と連携した設備健全性管理ツール

↓故障予測で設備管理の一層の効率化とコスト削減を支援する「IBM Maximo APM for E&U」

海外DX事例4 ─ 長期送配電系統計画のためのシナリオ検討ツールの開発(豪州Western Power社)

続いて取り上げるのは、豪州西部のパースを拠点とする州立の送配電会社Western Power社の事例です。

豪州は世界有数の石炭、液化天然ガス(LNG)の輸出国ですが、近年はPVや風力発電が増加し、消費者側でも家庭用PVやEVの普及が進んでいることから、今後はエネルギー需要の減少が予想されています。

Western Power社の供給エリアはパースなどの都市部を除くと過疎地域が多く、100万件余りの需要家が英国本土よりもやや広い約25万5,000キロ平方メートルの地域に散在しています。地上の配電網の約半分がカバーしているのは需要家のわずか3%程度であり、設備は導入から30年〜70年が経過して老朽化が進んでいます。

Western Power社はこれらの厳しい経営環境の中で、今後のエネルギー需給の不確実性を考慮して系統計画を策定し、監督当局に対してシナリオの妥当性や計画の経済合理性を示さなければなりません。しかし、シナリオや計画の策定に使う外部のデータやモデルが個別に運用されているためトレーサビリティを確保できず、既存システムには当局に対してシナリオの合理性をデータ分析結果も示しながらわかりやすく説明できるユーザー・インターフェース(UI)が備わっていないという課題がありました。

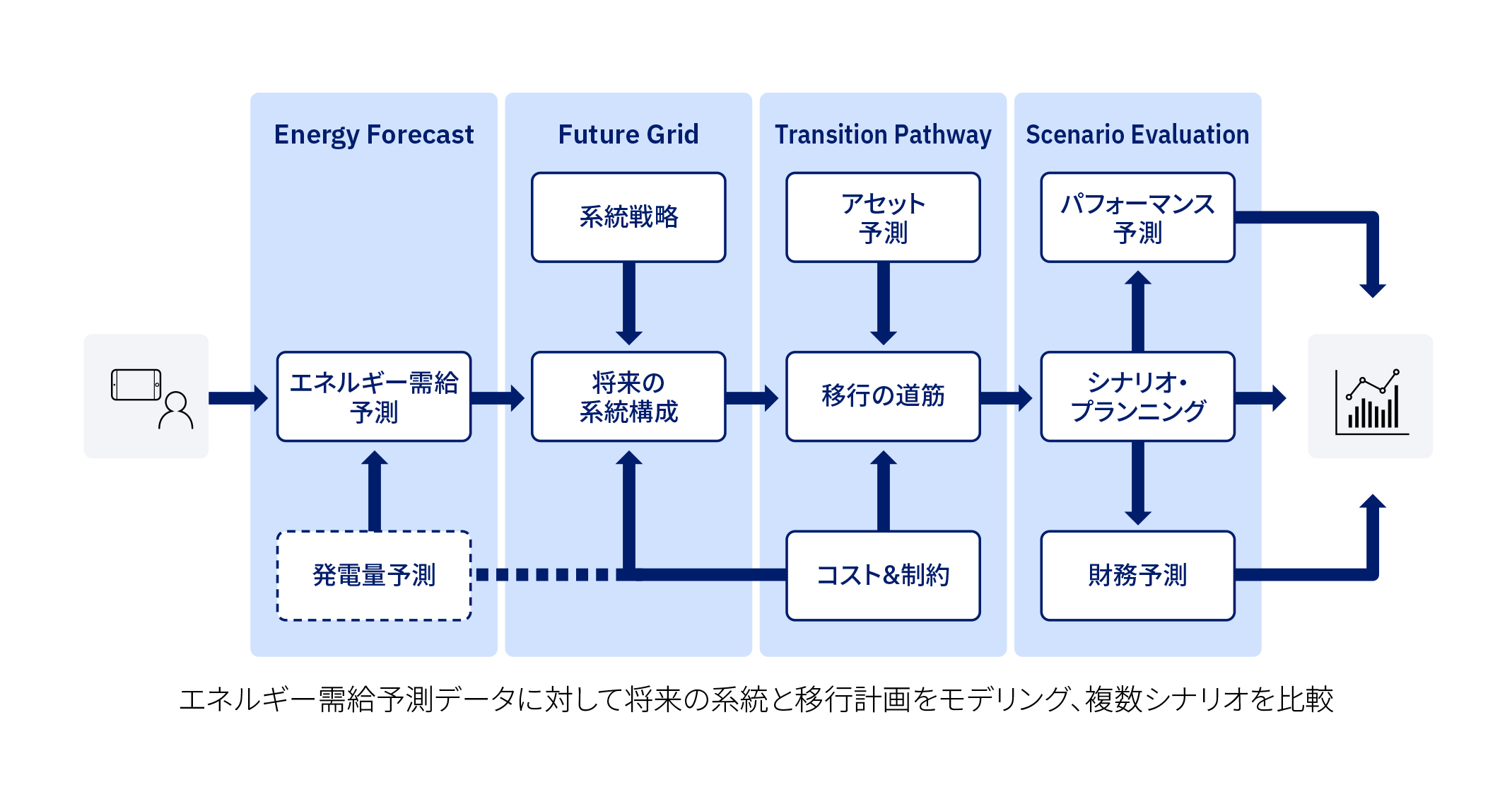

そこで、同社はIBMの支援により、複数のシナリオを管理しながら最適化モデルに基づいて作成した系統の設備配置と、それに向けた移行計画を比較検討するためのツール「Grid Transformation Engine(GTEng)」を開発します。

GTEngでは、シナリオの検討に際して需要家のニーズがどこにあるのか(送配電網の信頼性、価格、新技術など)についての社内調査や外部の市場調査、今後の人口動態などに関する経済統計データ、PVや蓄電池などが各地域でどう普及していくかの予測データなどに基づいて将来のグリッドモデルを作り、それに向けた移行計画と必要コストの推定、複数のシナリオの比較評価などをビジュアルに行うことができます。 図6 IBMソリューション:長期系統計画のための複数シナリオ分析比較ツール開発

図6 IBMソリューション:長期系統計画のための複数シナリオ分析比較ツール開発

GTEngの開発に際しては、当局が計画やシナリオを評価するうえで必要とする情報や観点を漏れなくカバーするために、IBMデザインシンキングの手法を用いました。系統計画の検討を行う当局担当者をペルソナに設定し、そのユーザーに最高のエクスペリエンスを提供するためにはどのような機能やUIを提供すべきかを入念に検討しながら開発を推進。これにより、目的に最適な機能を備えたツールを作り上げることに成功しています。

海外DX事例5 ─ ブロックチェーンを活用したデマンド・レスポンス取引の効率化・高度化(オランダ TenneT社、ほか)

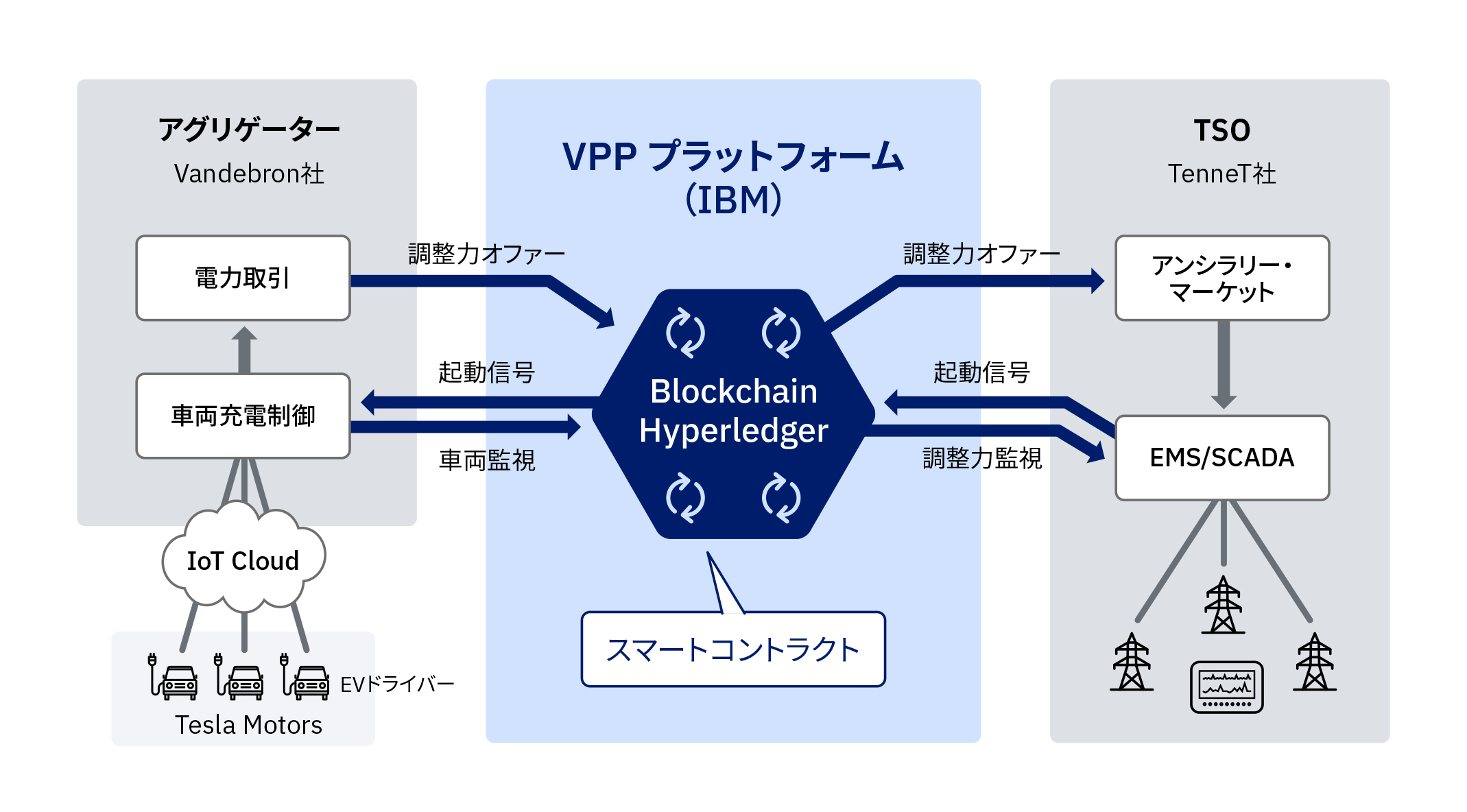

最後にご紹介するのは、欧州におけるブロックチェーンを活用した電力取引の効率化と高度化の事例であり、次の3社が中心となっています。

- TenneT社:オランダ国営の送電事業者。2010年にE.Onの送電部門を買収し、現在はドイツでも事業を展開している

- Vandebron社:再生エネルギー発電設備を設置した農場から電力を購入して需要家に販売するP2Pプラットフォームを運営しているオランダのスタートアップ企業

- Sonnen社:ドイツの家庭用蓄電池アグリゲーター。需要家の蓄電池容量を活用して需給調整に活用している。2019年にShellが買収して子会社化した

この事例では、大きく2つのことを行っています。

まずTenneT社はVandebron社と協業し、電力供給が逼迫した際にはVandebron社から電力を購入する需要家にEVの充電を止めてもらうよう契約しています。協力してくれたユーザーにはコミッションを支払うことで、電力逼迫時の需要低減を図っているのです。

また、ドイツでは風力発電が活発ですが、電力供給が過剰な場合は出力抑制を受けることがあります。TenneT社は、そうした際に風力発電で作った電力を家庭の蓄電池に貯める取り組みを行っています。

このように複数の企業や小口の需要家が参加する複雑な電力調整取引を実現するためには、正確で透明性が高く、しかも低コストで効率的に取り引きを処理できるプラットフォームが必要となります。TenneT社は、これをIBMのブロックチェーン・プラットフォーム「IBM Blockchain Platform」を用いて構築しました。電力取引でブロックチェーン・プラットフォームを活用する動きは、欧州の他の地域にも広がりつつあります。 図7 IBMソリューション:ブロックチェーン技術を活用した調整力取引プラットフォーム

図7 IBMソリューション:ブロックチェーン技術を活用した調整力取引プラットフォーム

以上、今回はIBMが変革をご支援している海外の送配電事業社様の5つのDX事例をご紹介しました。次回以降も、先進テクノロジーを活用したビジネス変革に取り組む送配電事業者様のDX事例や先進ソリューションなどをご紹介して参ります。

電力業界をはじめ、世界中のお客様の設備管理を支える「IBM Maximo Asset Management」

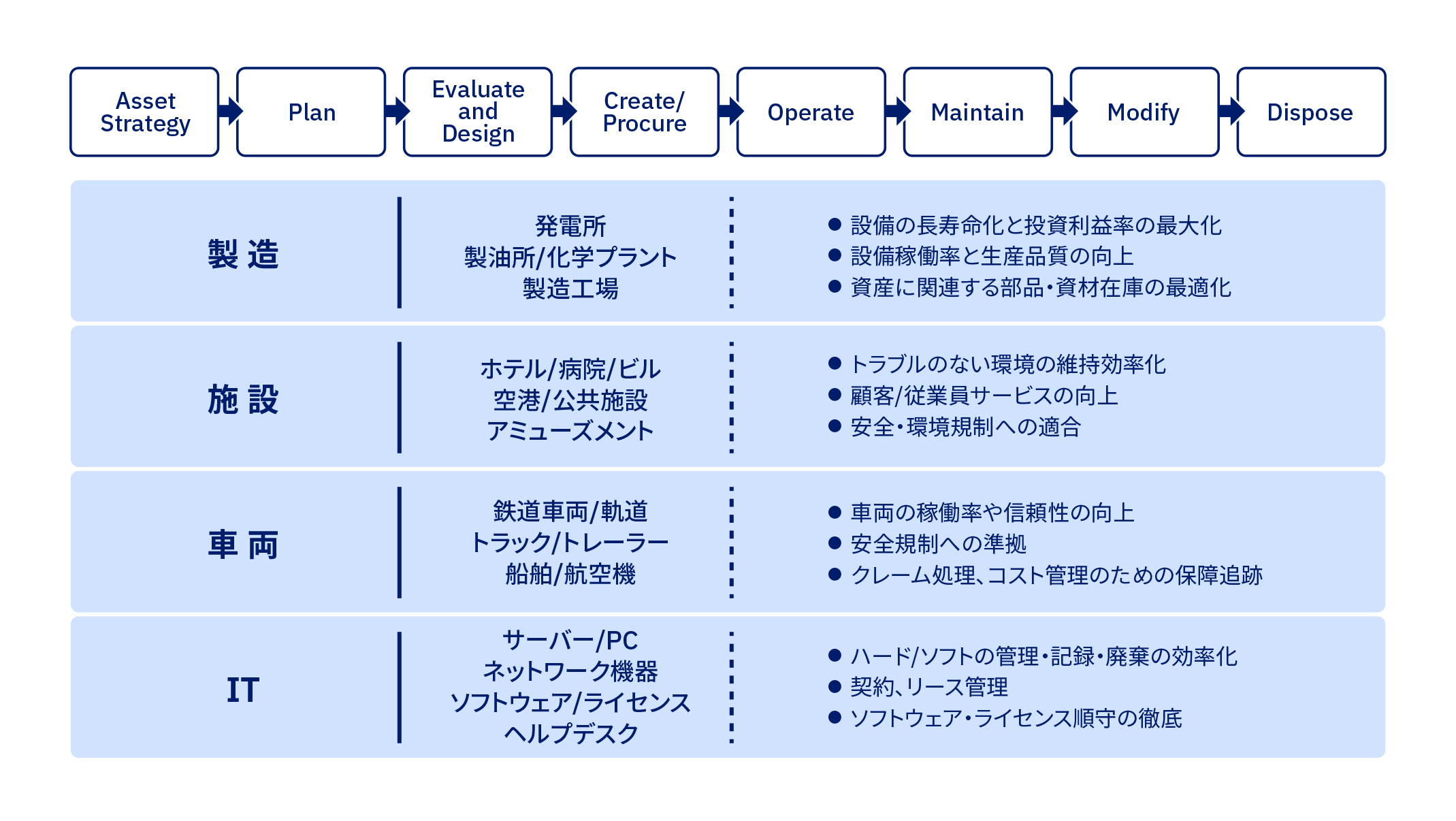

「IBM Maximo Asset Management」は、原子力発電所などクリティカルな施設の設備管理を確実かつ高い品質で効率的に行うために開発された設備管理ソリューションです。1968年の発売以来、電力や製造をはじめ世界中のさまざまな業界のお客様に長期間ご愛用いただいており、ガートナーのマジッククアドラントでは長年にわたりEAM(Enterprise Asset Management)製品分野のリーダーに位置付けられています。

Maximo Asset Managementの特徴の1つは、設備管理の業務で必要となる資産管理や作業管理をはじめ、資材管理、外注管理など、設備管理業務で必要となる基本機能を網羅していることです。例えば、作業管理に関しては、5W1H(いつ、誰が、何を、どこで、どのように)に「How Much(コスト)」も加えた“5W2H”の管理を実現しています。PDCAサイクル管理の機能も備えており、保全作業の実施内容を振り返り、その反省点を次の計画の改善に役立てるというPDCAサイクルを確実に回すことができます。 図8 IBM Maximo Asset Managementの対象資産

図8 IBM Maximo Asset Managementの対象資産

また、世界中で多くのユーザー会が業界ごとに組織されており、ユーザー間では情報交換のほか、「業界の規制やビジネス環境の変化に対応していくために、今後どのような機能が必要になるか」についての議論が活発に交わされています。Asset Managementの機能強化は、それらの議論とユーザーからの要望に基づいて行われるため、常にお客様のニーズに最適な製品を提供し続けることができるのです。

さらに、他社の業務パッケージ製品を含め、さまざまなシステムとの連携をサポートしており、大掛かりな作り込みを行うことなくシステム間連携を実現できる点も高い支持を得ているポイントです。

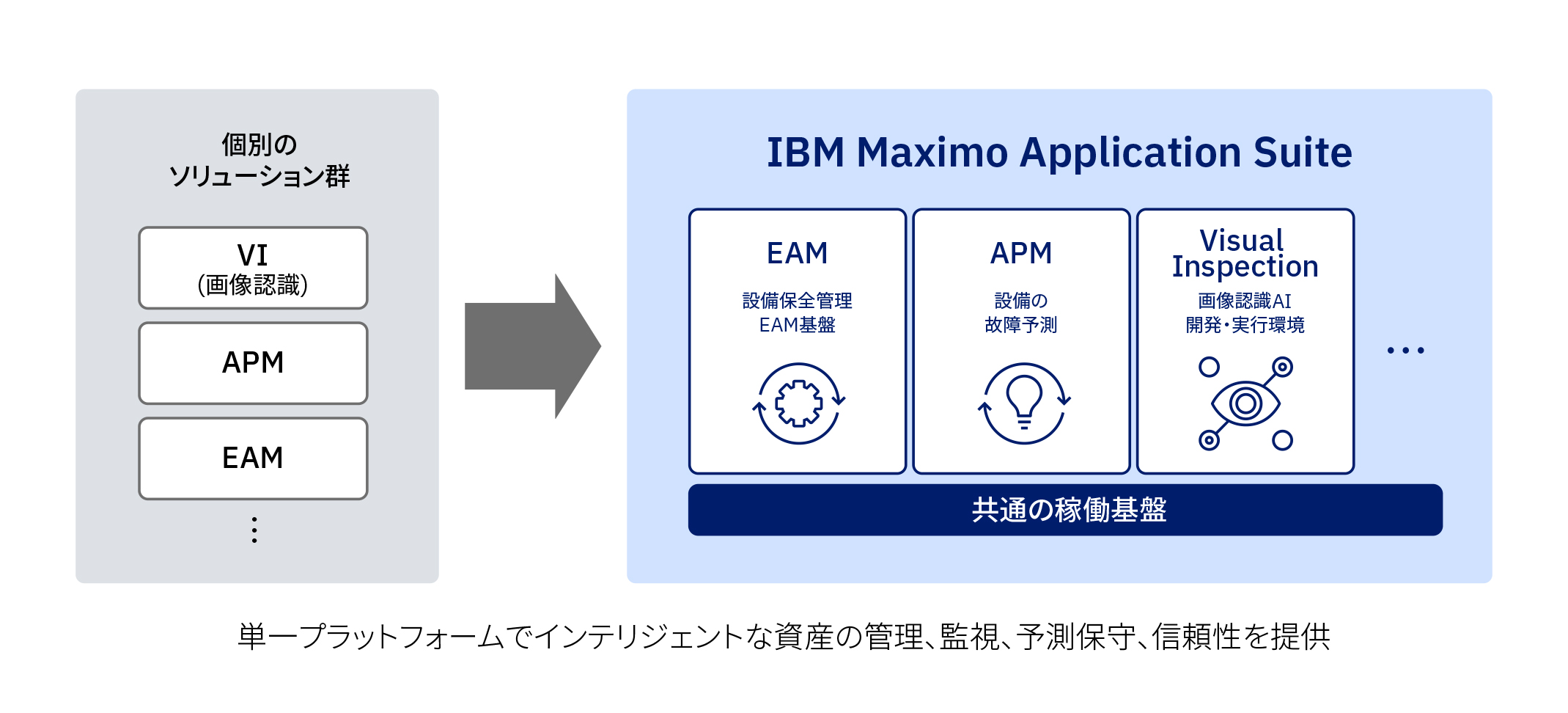

また現在はAsset ManagementとIBM Maximo Asset Performance Management、さらには画像認識ソリューションなどが同一環境で稼働する統合ソリューションとしての提供も開始しており、さまざまな切り口から作業現場のデジタル化を推進しやすい環境作りに貢献していきます。 図9 IBM Maximo Application Suite

図9 IBM Maximo Application Suite

故障予測で設備管理の一層の効率化とコスト削減を支援する「IBM Maximo APM for E&U」

「IBM Maximo Asset Performance Management(APM) for Energy and Utilities(E&U)」は、Maximo Asset Managementの基本機能にエネルギー業界に特化した業務機能を付加するものであり、設備の故障予測を実現している点が大きな特徴です。

具体的には、重要度や故障確率、所要コストなどの情報を基に各設備の故障予測を行い、「故障の確率が高く、故障による影響度の高い設備から優先的にメンテンナンスや交換のスケジュールを組む」「故障の確率や影響度が低く、メンテナンス・コストが高い設備については計画よりも交換時期を先に延ばす」といった判断を明確な根拠に基づいて行いながら、設備管理の効率性やコスト合理性を高めることができます。記事中でご紹介した背景から一層のコスト削減が求められている各国の送配電事業社様の多くが、現在、IBM Maximo APM for E&Uの導入や検討を進めています。

地理空間情報と時系列情報を組み合わせた分析を実現する地理空間分析プラットフォーム「PAIRS」

Oncor社の事例で樹木の伐採管理にご活用いただいているPAIRS(Physical Analytics Integrated Repository and Services)は、IBMが2018年より一般提供を開始した地理空間分析プラットフォームです。地理空間情報と時系列情報を組み合わせて、さまざまなデータ分析が行えることを特徴とします。

Oncor社のケースでは、樹木の衛星画像と樹木の成長を予測するアルゴリズムから得られた地理空間情報と時系列情報、電線の敷設個所という地理空間情報などを基に、樹木の伐採が必要と推測される個所を推定しています。これにより、「どの地域から優先的に巡視を行うか」の計画を明確な根拠に基づいて策定し、伐採管理の効率化とコスト削減を図ることが可能となりました。

また、先にご紹介したMaximo APMシリーズでは、AIによる画像解析機能をオプションとしてご用意しています。同オプションを用いることで、ドローンなどで撮影した設備や周辺状況の写真を基に、設備や周辺樹木の状態をより正確に把握して管理計画に反映するといった展開も考えられます。

→ おすすめ記事:「PAIRSから衛星データを使ってみよう」セッションレポート

シリーズ:電力送配電DXレポート

第2回 気象データを活用した国内外の送配電DX事例

第3回 次世代スマートメーターの活用ユースケース

第5回 作業員の健康/安全管理の事例と最新ソリューション

第6回 AI&アナリティクスの活用により、これから生じる『5つの変化』

More IBM Consulting stories

ServiceNow x IBM、テクノロジーの融合で地域の特色を活かしたDXを推進

IBM Consulting, デジタル変革(DX), 業務プロセスの変革...

ServiceNow and the IBM Japan Group are strategically working to enrich local communities in Japan by combining ...続きを読む

700社が効果を実感!コンテンツマネジメントシステム(CMS)を用いたWebサイト運用における課題への最適なアプローチ

IBM Cloud Blog, IBM Partner Ecosystem, デジタル変革(DX)

近年、PC、スマートフォン、タブレット、スマートウォッチなど、デバイスの多様化により、それぞれのデバイスに適した形で情報を配信することや、ユーザー毎に最適な情報を出し分けた配信というものが求められ、Webサイトの管理や更 ...続きを読む

レガシーシステムと共に変革を目指す – 長年お使いの基幹システムの効果的な刷新のアプローチとは –

IBM Partner Ecosystem, デジタル変革(DX), 基幹業務システムの刷新

基幹システムの刷新は、組織における大きな変革を伴うプロセスであり、テクノロジーの進化や業務プロセスの変化、セキュリティー上の懸念や法的要件の変更などが主な動機となります。しかし、長年作りこんできた基幹システムの刷新は容易 ...続きを読む